Madame de Senonnes 1814

Portrait de Marie Marcoz qui épousa le vicomte Alexandre de Senonnes en 1815

Ambiance d’un luxe intense et indolent

Exécuté la même année que la Grande Odalisque à laquelle il offre une contre-

Mollesse apparente des bras sans coudes et des doigts sans jointures

La position oblique contre le plan du tableau donne une impression d’énergie

Le doux ovale de la tête se double dans l’ellipse du col de dentelle

Bel étalage du châle indien ocre

Harmonie du velours lie-

Les mains sont alourdies de nombreuses bagues dont les couleurs se retrouvent dans les fleurs brodées du châle

La robe de velours est chargée d’une profusion satin et de dentelles

Ce portrait est le premier dans lequel Ingres explore les dimensions spatiales et psychologiques offertes par la réflexion d’un miroir

La partie supérieure du tableau devient distante, évoquant un espace intangible qui contredit le luxe brillant de la partie inférieure

Le reflet vague de la tête de Mme de Senonnes transmet l’aura d’un mystère

Ce duo de l’observation précise de la réalité et de son reflet plus doux dans un miroir annonce les effets de glace des portraits de la Comtesse d’Haussonville et de Mme Moitessier

Madame Alexandre Lethière avec sa fille Letizia 1815

Ingres a dessiné 500 portraits qui ont beaucoup fait pour sa gloire bien qu’il ait considéré cette activité comme honteusement alimentaire et dénuée du moindre prestige

Toujours dans la famille Lethièure. Il s’agit de la belle fille du peintre, directeur de l’Académie. Elle est l’épouse d’Alexandre Lethière, fils aîné du peintre. Elle pose avec sa fille

Portrait des sœurs Montagu 1815

L’année 1815 fut difficile pour Ingres à Rome après la chute de l’Empire et le ménage Ingres subsista grâce aux dessins

crispées des petites danseuses de Degas

Leurs grands chapeaux créent une impression de parfaite union entre les deux sœurs

Les deux élégantes filles du sixième comte de Sandwich se détachent sur un vague paysage romain

Deux fillettes de dix et sept ans, habillées

presque à l’identique et dont l’aînée semble la réplique allongée de la cadette

Surprenante disposition des quatre pieds

finement chaussés qui annonce les postures

Madeleine Ingres 1815

Madeleine fut un modèle privilégié d’Ingres qui laissa d’elle cette peinture inachevée

Mais il fit plusieurs portraits dessinés

On reconnaît aussi la rondeur de son visage et de ses yeux dans l’étude dite « La femme aux trois bras » qui prépara un des personnages principaux du Bain Turc, tableau commencé avant le décès de Madeleine en 1849 et introduit dans Le Bain Turc en signe d’hommage posthume

Henri IV recevant l’ambassadeur d’Espagne 1817

Le roi poussait la familiarité et la simplicité jusqu’à l’affront lorsqu’il recevait l’ambassadeur d’Espagne tout en jouant avec ses enfants

Le roi se retourne et demande à l’ambassadeur s’il a des enfants : oui, sire, lui répond l’ambassadeur. En ce cas reprit le roi je puis continuer le tour de ma chambre

Dans le décor de l’arrière-

La mort de Léonard de Vinci 1818

Le thème de la mort de Vinci expirant à Ambroise dans les bras du roi était à la mode

Ingres y insuffle de l’émotion en dépit du caractère anecdotique de la scène et de la facture presque trop brillante

Il enviait cette connivence établie enter un artiste et son protecteur

Il recherchera lui-

Portrait de la famille Stamaty 1818

Ingres avait la capacité de restituer la présence et l’âme de n’importe quel individu en le situant dans son temps, son milieu social et son activité

Ce tableau met en scène un nombre important de personnages

Constantin Stamaty était consul de France à Civita Vecchia

Le dessin frappe par le sentiment de naturel et de vécu qui s’en dégage

Le plus jeune des trois enfants voit sa présence affirmée par les jouets qui traînent au premier plan sur le parquet, juste à côté d’un tabouret sur lequel la mère de famille pose le pied

Le duc d’Albe à Sainte-

1815-

L’inachèvement et la confusion de cette peinture indiquent la répulsion d’Ingres pour ce sujet historique

Ce tableau devait représenter le duc d’Albe au 16ème siècle recevant de l’archvêque de Malines une épée incrustée de pierreries

Le pape Pie V avait béni l’épée pour honorer le duc qui avait triomphé de l’hérésie protestante

Le duc d’Albe d’une cruauté notoire fit massacrer entre 1567 et 1573 18.000 protestants partisans du prince d’Orange

Tableau commandé en 1815 par le duc d’Albe, exilé à Rome

Ingres laissa le tableau inachevé, suivant son expression « Dieu a voulu »

Le duc est au sommet d’une haute estrade et l’archevêque semble remettre les cadeaux du pape à un fantôme

Ingres essaie de recréer l’ambiance d’une scène du 16ème siècle : l’ambiance gothique est sensible par le choix d’une perspective archaïque propre aux peintures nordiques du 15ème siècle

L’élévation ordonnée des marches qui mènent au point de fuite central de l’estrade fait le pendant aux plans du sol fortement inclinés chers à Ingres

L’archaïsme volontaire de cette symétrie cérémoniale est souligné par la précision

avec laquelle est décrit le plus petit personnage du tableau, le duc lui-

Le tableau témoigne d’une sensibilité miniaturiste accentuée par le goût de l’artiste pour la peinture de la fin du Moyen Age qui s’exprime par la méticulosité du détail et la richesse du dessin

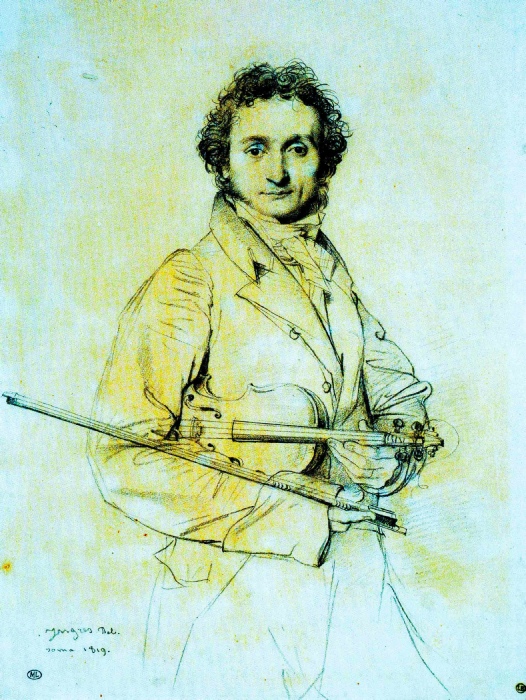

Portrait de Nicolas Paganini 1819

Violon et archet s’imposent dans ce portrait

Ingres adora Paganini avant de le condamner pour excés de virtuosité

Lorenzo Bartolini 1820

En juin 1819, Ingres alla à Florence où il rendit visite à son ami intime Barolini,

sculpteur (1777-

Ce tableau présente un idéal de respectabilité sobre, propre aux hommes entre deux âges

Ingres et Bartolini maîtrisaient le violon

Buste de Chérubini sculpté par Bartolini et dédié à son ami Ingres

Trois livres de leurs auteurs préférés : Dante, Machiavel, et posé sur la table le premier tome d’une édition italienne de l’Iliade

Le tableau d’Ingres immobilise le modèle dans une posture élégante

La personnalité du modèle semble plus un masque pris en public qu’une révélation privée

Le profil du buste détourne l’attention du visage de Bartolini

Les poses étudiées des mains introduisent des centres d’intérêt visuel qui rivalisent avec le regard glacé du sculpteur

Jésus remettant les clés à saint Pierre 1820

Depuis la chute de Napoléon, les représentants du roi Louis XVIII à Rome voulaient

remette en vogue l’Eglise de la Trinité-

Cette église fondée et protégée par les rois français présentait un caractère emblèmatique de la Nation. Des tableaux avaient été demandés aux artistes français résidents à Rome

Cette commande d’un tableau d’autel fut pour Ingres l’occasion de satisfaire son ambition pour la peinture monumentale

Ce tableau fut bien accueilli par le public et marqua le début de la renommée d’Ingres. Il était en accord avec la politique de Louis XVIII qui se présentait comme le restaurateur de la ferveur religieuse

Ingres éprouvait une fascination pour la primauté papale

Il s’inspira du dessin de Raphaël pour une tapisserie présentant le même sujet

Par rapport aux modèles, Ingres réduisit le nombre des apôtres pour concentrer l’attention sur les deux personnages principaux : le Christ et saint Pierre

Composition monumentale mais sobre avec peu de gestes

Une tonalité contrastée donne une certaine dureté aux plis des drapés

Entrée du Dauphin, le futur Charles V, dans Paris 1821

A la fin du 18ème siècle les artistes français commencèrent à incorporer des scènes de l’histoire de France dans leur répertoire

Mais avec la Révolution et Napoléon ces souvenirs du glorieux passé monarchique furent supprimés

Avec la Restauration des Bourbons ces thèmes réapparurent

Ingres peignit des scènes de la vie domestique de François Ier et Henri IV

En 1821 le comte de Pastoret lui commanda une scène de l’histoire du 14ème siècle décrite par Froissart concernant le retour du Dauphin à Paris le 2 août 1358 après une longue période de contestation menée par Etienne Marcel

Le Dauphin arrive à la Porte Saint Antoine et une délégation du Parlement lui souhaite la bienvenue

Elle est conduite par son premier président Jean de Pastoret, tête nue et mains tendues en signe de fidélité

A droite une veuve, un enfant et une religieuse sont agenouillés : sans doute la veuve d’Etienne Marcel, à qui, magnanime, le Dauphin restitua une partie de ses biens

A gauche un chien ronge un chapeau, rappelant la violence de l’interrègne

Description des luxueux accessoires d’une procession médiévale :

-

-

-

-

Ingres s’inspire de la peinture de la fin du Moyen Age (Fouquet dans les Grandes Chroniques de France)

Effet produit par les brillantes couleurs

Variété texturale pour l’hermine, l’armure et le brocart

Ce petit panneau (46*55) participe aux efforts du début du 19ème siècle pour reprendre la pompe du Moyen Age

-

-

Le Comte Gouriev 1821

Ton aristocratique imposant et froid du comte Gouriev, ambassadeur de Russie à Florence

Il est vu devant un paysage italien sous un ciel d’orage, mais il domine les nuages bas, les hauteurs lointaines et le petit groupe de maisons et de pins parasols

Ingres souligne la prestance du diplomate russe

Le rouge de la doublure du manteau crée une barrière entre le spectateur et le modèle comme si cette couleur acide isolait le comte dans un environnement supérieur

Le menton avancé, maintenu ferme par l’étroit col blanc, conduit à une bouche dont la moue semble désapprouver

Le regard légèrement strabique paraît se poser loin au-

Le ciel orageux se retrouve dans la chevelure ébouriffée

Les contours du terrain montagneux paraissent rejoindre la pente de la nuque et des épaules

La posture du comte offre un axe vertical d’une rigidité inflexible qui se retrouve dans la géométrie rectiligne du chapeau tuyau de poêle

Dualité du col blanc et de la manchette dont la raideur empesée renforce l’impression de froide réserve que dégage le tableau

Madame Françoise Leblanc 1823

Durant un séjour de quatre ans à Florence (1820-

Jacques Louis Leblanc (1774-

Ce portrait de 1823 transmet la nouvelle atmosphère de respectabilité bourgeoise qui commençait à se dégager des portraits féminins d’Ingres

Changements dans la société et le costume après les modes plus libertines de l’Empire

Ce tableau rappelle celui de Mme de Verminac de David de 1799

Facture froide et impérieuse

La tête semble purifiée en une géométrie frontale presque parfaite

Calme créé par le relâchement et la pose du corps

Les proportions du modèle, du cou de cygne aux doigts effilés sont allongées

Le milieu spatial est comprimé : il n’est laissé aucun plan du sol qui puisse fournir

une claire définition de la distance entre le mur de l’arrière-

Le modelage est minimisé : l’étendue à peine ombrée du cou et des épaules semble réduite à l’épaisseur d’une feuille de papier

Mme Leblanc est moins parée de bijoux que les autres femmes peintes précédemment

Parcours inattendu de la chaîne de montre dorée qui, docile le long de la pente des épaules et de la poitrine se retourne bizarrement vers la droite

Si la robe noire plaque une note austère cette austérité est contrecarrée par les dessins complexes du châle indien au premier plan

Les critiques du Salon de 1834 considérèrent le modèle comme « un monstre, sans dessus de tête, aux yeux orbiculaires, aux doigts saucissonnés »

Jacques-

Nous rencontrons un homme distingué dans son bureau

La course de la chaîne de montre dorée est moins tortueuse que celle de sa femme

Un bras plié avec une main souple, l’autre allongée avec une main tenant un livre ouvert

Par comparaison avec le châle complexe de Mme Leblanc le tapis oriental posé sur la table a des géométries plus sévères et anguleuses

Compression spatiale marquée pour une personne ayant la corpulence de M. Leblanc

Le vœu de Louis XIII 1824

En 1820 le Ministère de l’Intérieur commanda un tableau destiné à la ville de Montauban et représentant Louis XIII plaçant la France sous la protection de la Vierge de l’Assomption

Ingres, natif de cette ville, fut chargé de l’exécution

Evènement représenté par Philippe de Champaigne en 1638

L’évènement historique eut lieu en 1636

Ingres trouva d’abord le sujet impossible : il violait le principe d’unité du temps, du lieu et de l’action en confrontant deux évènements séparés : l’histoire de France du 17ème siècle et la vie de la Vierge

Dans la vision du haut du tableau et dans les anges portant l’inscription Ingres restitue des motifs empruntés à Raphaël

La peinture de Louis XIII appartient au mode visuel réaliste que l’on retrouve dans les sujets historiques d’Ingres

Les textures des vêtements de la Vierge sont assorties alors que pour le roi Ingres distingue entre d’une part la dentelle, le velours et l’hermine et d’autre part le doré des fleurs de lys et l’éclat d’or de la couronne et du spectre

Dessin des draperies arrondi pour la Vierge et anguleux pour le roi

Une lumière dure sépare le roi de la douce lumière de la vision céleste

Chaud rayonnement des couleurs de la Vierge mais froideur de la robe royale

La Vierge et l’Enfant n’ont plus la candeur donnée par Raphaël : ils semblent régner du haut des cieux avec presque de l’arrogance

Le regard de la Vierge dirigé vers la terre sous de lourdes paupières et les lèvres pleines comme maquillées offrent un mélange d’innocence et de volupté

Tableau acclamé au Salon de 1824

Il fit d’Ingres un artiste considéré comme capable de maintenir les valeurs traditionnelles en face de ces jeunes hérétiques comme Delacroix dont « Les massacres de Chio » étaient exposés en même temps

Le tableau fut placé dans la cathédrale de Montauban le 20 novembre 1826 : le clergé était gêné par la Vierge semblable à une courtisane et le sexe de l’Enfant et des deux anges et il fallut recourir à des feuilles de vigne dorées qui furent enlevées plus tard

Portrait de Madeleine Ingres travaillant sous une lampe 1824

Madeleine ne cessa de se montrer une parfaite femme d’intérieur, économe et prudente, ne quittant guère son ouvrage, même sous les ors de la Villa Médicis, attentive à protéger son mari des importuns comme des critiques

Certains assurent qu’elle poussait son mari à une intolérance qui ne lui était que trop naturelle, au moins envers ceux qui ne suivaient pas ses préceptes

D’autres « La pauvre femme est tellement émerveillée d’une voiture, d’une maison et d’un cuisinier qu’elle en perd la tête …

Ce qui rend justice à Madeleine ce sont les images qu’a laissées d’elle son époux qui disait détester dessiner de « petits portraits »

Malgré l’âge venant Ingres a rendu les traits de son épouse en poétisant l’apparence bourgeoise et replète

On ne sait pas quel est le geste de Madeleine : plutôt que de coudre ou broder il a été suggéré qu’elle pouvait fabriquer une poupée ou une fleur en papier

Portrait de Charles Lethière 1818

Malgré son très jeune âge, deux ans, Charles semble avoir été un modèle bien obéissant

Peut-

Ingres appliqua au bambin un traitement particulier en aplatissant ses jambes étendues à plat sur le coussin à tel point qu’elles semblent déformées par une forte pression venue d’en haut

Le centre de l’entretoise du siège est décalé vers la gauche par rapport à la coquille

Virgile lisant l’Enéide devant Auguste 1819

Ce tableau est une des versions du même thème peint par Ingres et on ne voit pas Virgile lisant

Trois personnages : Auguste, sa femme Livie et sa sœur Octavie

Selon certains historiens Livie aurait fait assassiner Marcellus le fils d’Octavie

Virgile est en train de lire le livre VI de l’Enéide dans lequel Enée descend aux enfers avec son fils Anchise. Ils croisent un jeune homme auquel Anghise va prédire une mort prochaine et brutale

« Hélas, enfant, cause de tant de larmes. Tu seras Marcellus (en latin « Tu Marcellus eris ») »

En entendant ces vers, Octavie reconnaît en ce jeune homme son fils récemment assassiné et elle s’évanouit tandis que Livie se rappelle ce meurtre de son neveu qu’ella a commandé en secret

Contraste entre l’émotion douloureuse de la jeune sœur de l’Empereur, évanouie, et la froide résolution de Livie

Livie se maîtrise et froide comme le marbre en face de l’incident qui pourrait la compromettre, elle écoute, immobile, sa coupable conscience

Hiératisme des personnages éclairés de manière contrastée

Ingres voulait peindre un effet de nuit qui accentue la tension de l’histoire

Paolo et Francesca 1819

La belle Francesca a été forcée, par raison d’Etat, d’épouser Giovanni Malatesta, estropié et laid.

Les noces avaient eu lieu par procuration et c’est le frère de l’époux, le séduisant Paolo qui le remplaça pour la cérémonie

Un jour Paolo et Francesca lisaient côte à côte le récit de l’amour illicite que portait Lancelot, le Chevalier de la Table Ronde, à la reine Guenièvre

Cette histoire fit naître dans leur cœur une passion adultère

Le mari de Francesca les surprit et les tua, tous les deux, d’un même coup d’épée

Si soudaine est la monté de la passion chez les deux jeunes gens que nous pouvons voir le livre tomber de la main de Francesca tandis que Paolo cherche la bouche de la jeune femme pour un baiser

Au même instant le mari émerge de derrière la tapisserie et tire son épée

Mais tableau statique : le livre ne touche pas le sol et l’épée n’est pas sortie du fourreau

Le désir de Paolo est la contre-

Un élan qui court de ses orteils jusqu’à son cou gonflé et ses doigts recourbés

Mollesse de Francesca qui rougit et détourne les yeux

L’ourlet au bas de la robe évoque Van Eyck

Multitude de détails de miniaturiste : les bandeaux de cheveux de Francesca, le flacon de fleurs à gauche, le tabouret et la poignée de l’épée

Reflet de la fenêtre dans le flacon de fleurs