1873 – PAYSAGE

En 1873 Gauguin peint peint pendant ses loisirs avec Marguerite Arosa, la fille cadette de son tuteur.

S’inspirant des paysages de l’école de Barbizon il manifeste d’emblée une grande assurance.

Cette vue encore très conventionnelle est brossée à larges touches de couleurs claires.

1875 – LA SEINE AU PONT D’IENA

TEMPS DE NEIGE

Les couleurs sombres et la pâte un peu lourde trahissent l’influence des peintres de Barbizon

Le motif et l’ample cadrage rappellent des œuvres impressionnistes.

Gauguin suit les expositions des impressionnistes et ne va pas tarder à collectionner certains de leurs tableaux

Les paysages enneigés propices à la restitution de subtils effets de lumière et de couleur comptaient parmi les sujets favoris des impressionnistes

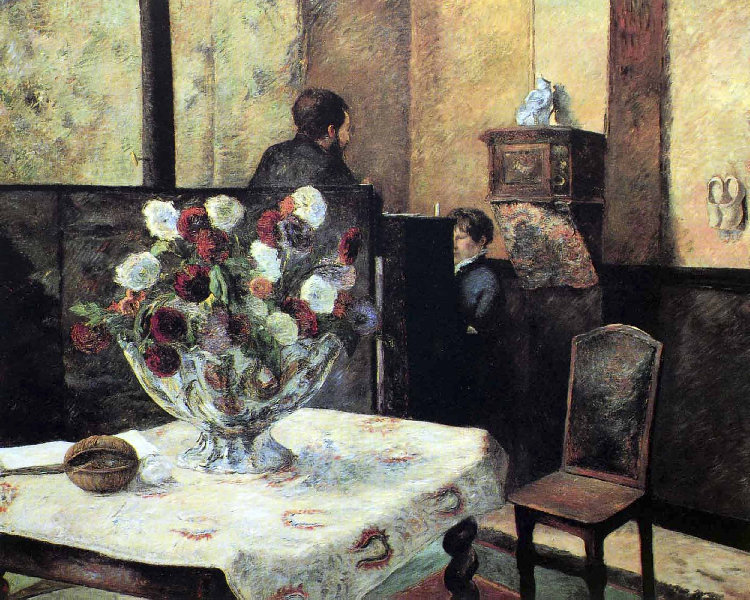

1878 – METTE GAUGUIN COUSANT

Cette image intimiste de femme à contre-

Le décor, les objets et la lumière diffuse reflètent l’atmosphère d’une paisible existence bourgeoise

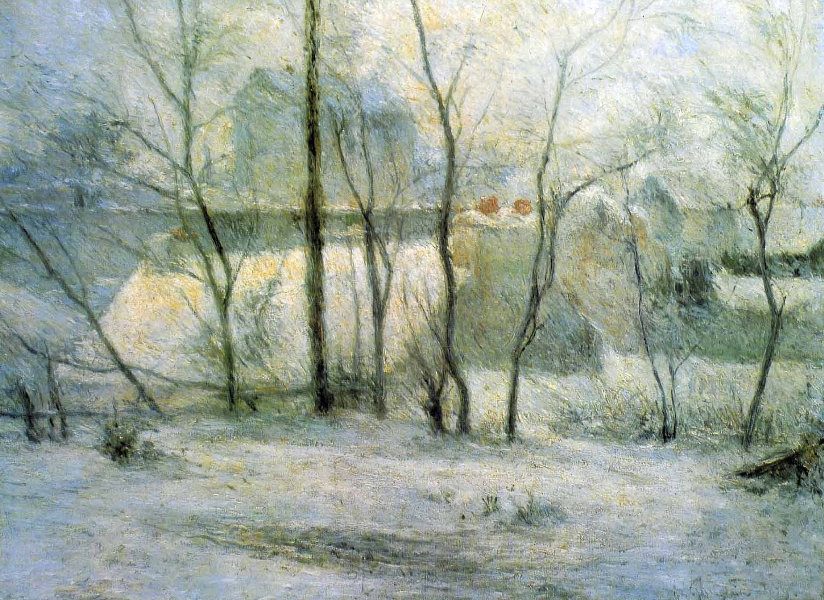

1879 – JARDIN SOUS LA NEIGE

Ce tableau a été présenté lors de la 5ème exposition des impressionnistes en 1880

Il s’agit d’un de ses premiers essais d’effets de neige traité avec une matière plutôt épaisse

Ce tableau a été peint dans le quartier de Vaugirard avec des touches hachées de couleurs claires mais sa matière reste lourde et granuleuse

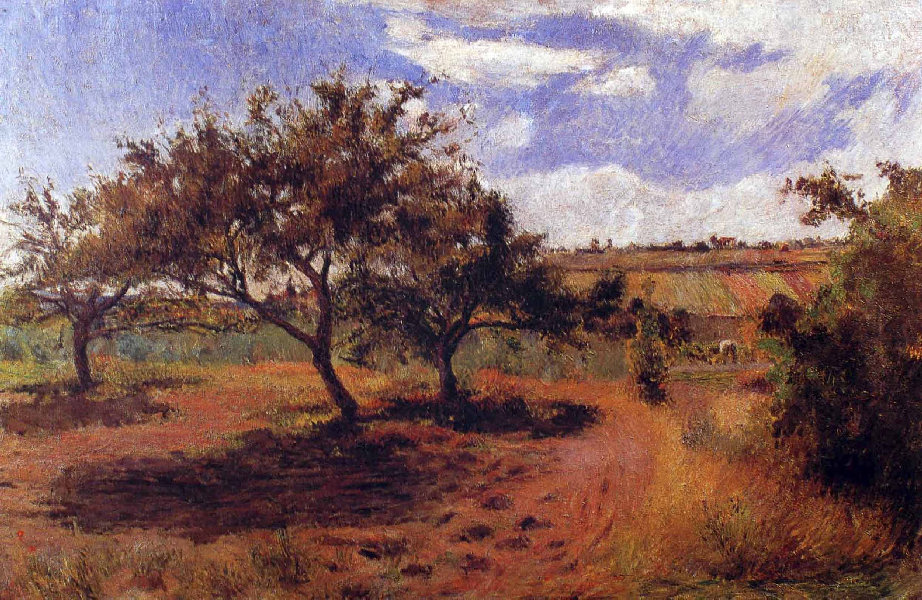

1879 – POMMIERS DE L’HERMITAGE

Ce paysage remonte à une des périodes de travail de Gauguin à Pontoise auprès de Pissarro

Il évoque les vergers peints par Pissarro pendant les années 1870

Gauguin a renforcé l’effet décoratif en accentuant les masses de feuillage, les nuages et les ombres

1879 – LES MARAÎCHERS DE VAUGIRARD

Dans le quartier de Vaugirard il existait alors une continuité entre la campagne cultivée et la ville avec ses édifices industriels et ses immeubles de rapport

Gauguin en montre ici le versant rural dans un paysage réaliste et bien structuré, conformément à l’enseignement de Pissarro

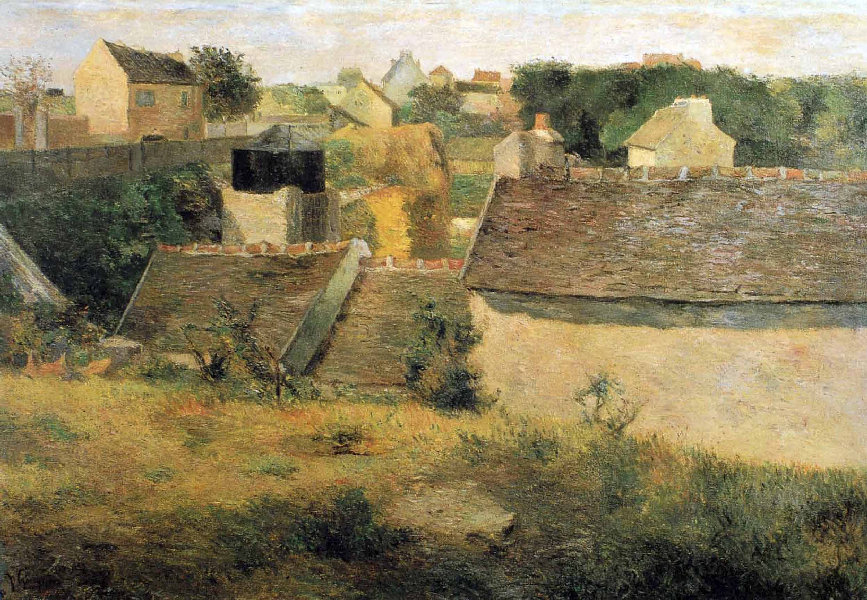

1880 – LES MAISONS DE VAUGIRARD

BÂTIMENTS DE FERME

Le point de vue surélevé s’inscrit dans la tradition du paysage réaliste inventé par Corot et développé par des impressionnistes comme Pissarro et Cézanne

En l’absence de personnages ces maisons, dont les murs et les toits forment une combinaison de formes géométriques, semblent posséder une vie propre

Les murs et les toits deviennent des compositions denses et compactes à coups de fines touches et d’accords de tons sourds

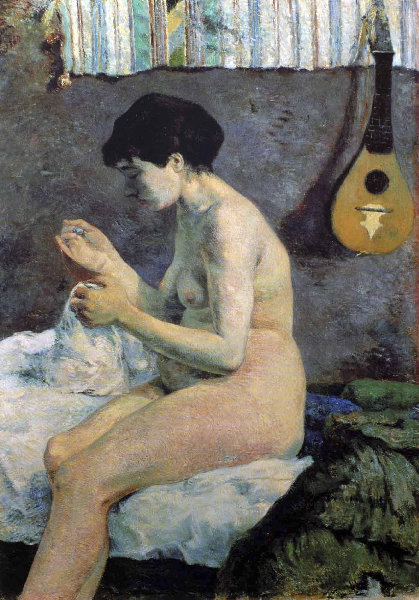

1880 – ETUDE DE NU, SUZANNE COUSANT

Ce nu moderne qui s’apparente au réalisme de Courbet a valu à Gauguin son premier succès officiel lors de l’exposition de 1881.

Il se situe dans une longue tradition de peinture de musée et évoque des œuvres de Rembrandt

Son nu peint d’après modèle, sans idéalisation, avec un corps plutôt lourd et des ombres foncées semble réaliste

Pourtant cette femme se livre à l’improbable activité qui consiste à coudre nue dos à la lumière, devant un mur orné d’un tapis rayé et d’une mandoline, objet fétiche présent dans plusieurs natures mortes de la même époque

1880 – LA CHANTEUSE, PORTRAIT DE VALERIE ROUMI

Gauguin expérimente le potentiel expressif de la sculpture sur bois (acajou)

La forme en médaillon et la fixité du visage de ce buste d’une facture irrégulière avec des parties soigneusement polies et d’autres à peine ébauchée, tranche avec les scènes de vie moderne des impressionnistes, rappelant plutôt la statue funéraire

Gauguin se tourne vers des systèmes de représentation opposés au réalisme comme l’art égyptien ou japonais et veut revenir au travail du bois à la manière des grands sculpteurs gothiques

1881 – VASE DE FLEURS A LA FENÊTRE

Gauguin qui veut s’imposer comme impressionniste s’essaie à tous les genres pratiqués par les impressionnistes

Cette nature morte allie les empâtements sombres de la tradition réaliste à une façon conventionnelle de disposer les objets en structurant la composition autour de plans horizontaux et verticaux

1878 – METTE GAUGUIN COUSANT

Cette image intimiste de femme à contre-

Le décor, les objets et la lumière diffuse reflètent l’atmosphère d’une paisible existence bourgeoise

1881 – LA PETITE RÊVE

Gauguin aime restituer « le monde intérieur et rêveur de l’enfance » dans ses représentations d’enfants, fréquentes car il ne manque pas de modèles à observer chez lui

Ici sa fille Adeline

Ce tableau montre que dés 1881 Gauguin est déjà préoccupé par l’organisation des plans colorés et séduit par les éléments décoratifs, tels que les motifs d’oiseaux du papier peint

1881 – JARDIN A VAUGIRARD, LA FAMILLE DU PEINTRE

DANS LE JARDIN DE LA RUE CARCEL

On voit ici Mette avec Aline, Clovis et dans le landeau, le dernier né, Jean-

Au fond la récente église Saint Lambert formait un élément typique du quartier de Vaugirard

Cette scène un peu statique a été peinte avec des couleurs plutôt froides et de petites touches analogues à celles de Pissarro

Couleurs sourdes et personnages isolés les uns des autres, renfermés en eux-

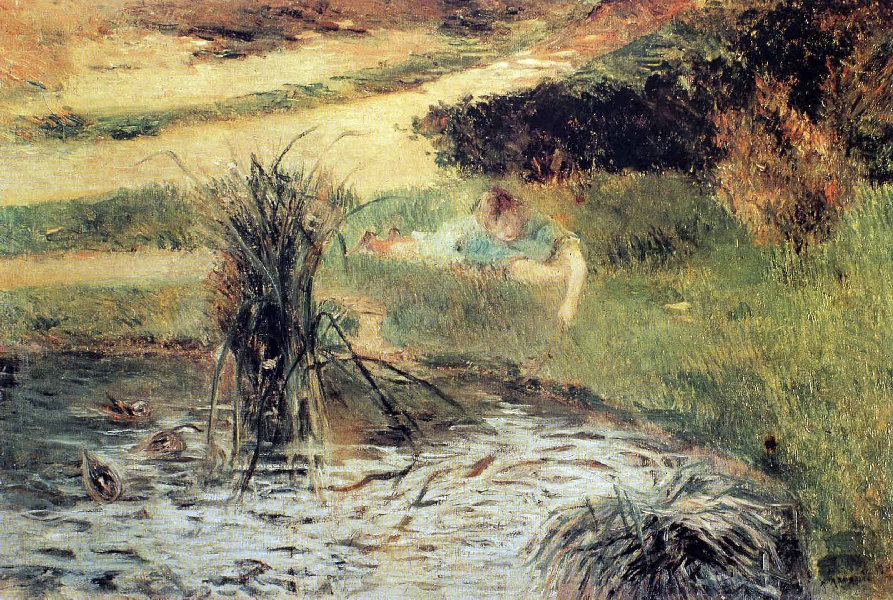

1881 – LA MARE AUX CANARDS

LA PETITE S’AMUSE

Pour donner plus d’immédiateté à la scène, Gauguin, en suivant Degas, substitue aux rapports logiques entre objets et figures des correspondances de couleur

Il veut ainsi restituer le monde intérieur et rêveur de l’enfance

Ce tableau représente Aline qui sera son enfant préféré

Le titre « La petite s’amuse » reprend de façon humoristique le titre de la pièce controversée de Victor Hugo « Le roi s’amuse »

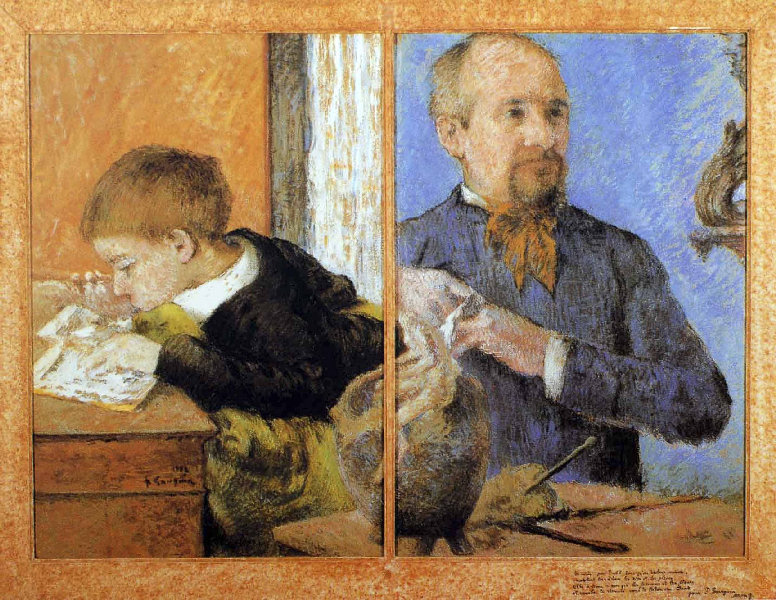

1882 – LE SCULPTEUR AUBE ET UN ENFANT (pastel)

Sculpteur académique renommé, Jean-

Gauguin l’avait rencontré en 1877 et il lui doit sa première approche de la céramique

Deux personnages dessinés séparément et dans des lieux différents sont rapprochés de manière à donner l’illusion d’une scène unique grâce aux rapports de couleurs complémentaires (les orangés et les bleus du fond), à l’homogénéité de la technique et à l’expédient qui consiste à faire empiéter le vase posé devant le sculpteur sur la moitié où figure l’enfant

On retrouve dans cet intérieur un goût japonisant qui se traduit par un aplatissement des figures, comme plaquées contre la toile, et par des mises en page peu conventionnelles

1883 – EFFET DE NEIGE

LA NEIGE RUE CARCEL

Ce tableau représente un coin du jardin du pavillon de la rue Carcel à Vaugirard où l’artiste a emménagé en 1880 à l’apogée de sa prospérité financière.

Ce paysage enneigé peint du haut d’une fenêtre reflète des progrès techniques dans la restitution d’une œuvre colorée

On entrevoit au fond dans l’atmosphère ouatée les cheminées des usines voisines

1883 – EFFET DE NEIGE

Même jardin que sur le tableau précédent avec cette fois des personnages au premier plan

Le traitement d’un sujet de neige est cher aux impressionnistes car il invite à la restitution de subtils effets chromatiques

Longues touches fines pour rendre les branches dénudées et les fils d’herbe sous la neige

Petites touches pour le ciel

Tons divisés de bleu clair, de rose pâle et de vert qui se fondent pour créer une lumière diffuse

1883 – OSNY, CHEMIN MONTANT

Peindre à Osny auprès de Pissarro aide Gauguin à saisir ses motifs de manière plus synthétique

C’est toutefois le travail en atelier qui lui permet de prendre la distance qu’il souhaite et de simplifier ses vues pour les rendre plus incisives à l’aide de contours mieux cernés et d’une touche plus systématique

Il réalise avec ce tableau un de ses premiers paysages très composés, doté d’une véritable structure architecturale

C’est un motif habituel à Pissarro que celui d’un cadrage avec des objets qui bouchent la vue et bornent l’horizon, tout en renforçant leur apparence de cohésion formelle

En atelier le souvenir confère à ses motifs plus de force, lui permet d’aller au-

1884 – PATINEURS DANS LE PARC DE FREDERIKSBERG

Ce tableau est structuré comme un Pissarro et peint avec des couleurs sourdes dans une gamme de rouges, d’orangés et de jaunes renforcés par des verts

L’accentuation de quelques éléments de la scène – l’arbre penché au premier plan, les tronc dénudés, le bord de l’étang, les silhouettes des jeunes gens – trahit une volonté de prise de distance à l’égard du motif au profit de la composition et de l’effet décoratif

1884 – METTE GAUGUIN EN ROBE DU SOIR

Ce portrait très impressionniste dans un intérieur à peine esquissé évoque diverses œuvres de Monet et replace Mette dans ce rôle de grande bourgeoise élégante auquel elle aspirait

La rotation du buste et du visage vers quelque chose qui reste en dehors du cadre confère une certaine immédiateté à l’image, mais aussi un air absent et distant au personnage

1884 – ROUEN, LES TOITS BLEUS

Gauguin admirait Cézanne, la personnalité de l’homme et la puissance constructive de sa touche

L’influence de Cézanne est perceptible dans le recours à une touche plus systématique pour construire les volumes et dans l’emboîtement des masses

On retrouve dans ce tableau la puissance constructive et la simplicité structurelle du style de Cézanne

1884 – ENFANT ENDORMI

Gauguin ne se soucie pas des proportions réelles (le bock de bière, objet familier de l’artiste dans diverses natures mortes, est en effet bien trop grand par rapport à la tête de l’enfant)

Il rapproche arbitrairement la chope de la tête de l’enfant avec un effet de montage

Le côté antinaturaliste de la composition est accentué par le papier peint à motifs fantaisistes du fond et les contrastes des couleurs juxtaposées suivant la règle des complémentaires

La composition est cadrée comme « une tranche de vie » à la Daugas

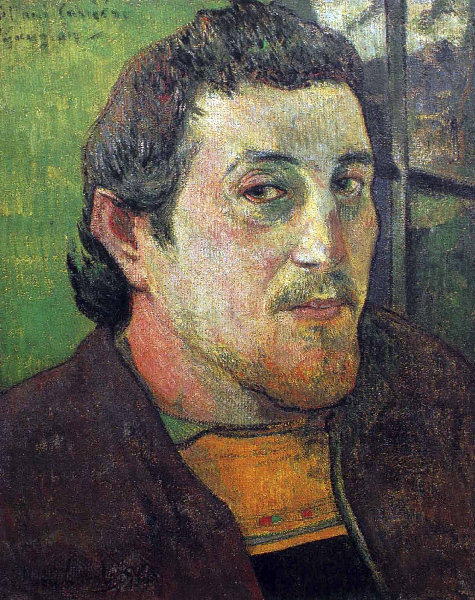

1885 – AUTOPORTRAIT DEVANT SON CHEVALET

Gauguin s’est peint à l’aide d’un miroir en train de travailler dans une sorte de réduit qui lui sert d’atelier de fortune

Son attitude un peu hésitante et suspendue exprime le malaise lié à son séjour à Copenhague mais aussi son irrévocable décision de devenir un artiste à part entière

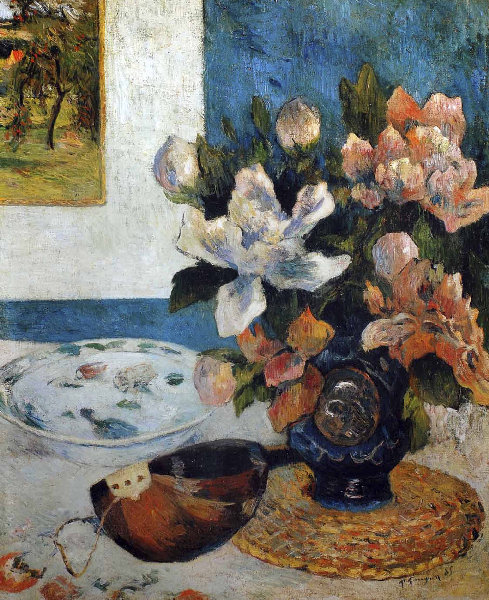

1885 – NATURE MORTE A LA MANDOLINE

Ce tableau associe des éléments d’autres natures mortes de l’artiste – les pivoines aux tons éclatants, la mandoline chère à son cœur – à des objets choisis pour leurs accords de formes ou de couleurs avec les précédents

L’arrondi domine et l’effet d’ensemble est très décoratif

Les objets sont disposés en fonction des correspondances de couleurs

Le rouge, le blanc et le vert reprennent ainsi les teintes du tableau partiellement représenté au mur

1885 – COIN DE MARE

La campagne normande semble avoir offert peu de motifs à Gauguin et cette scène rustique prélude aux œuvres bretonnes de l’artiste

Des arbres denses jaillissent de terrains gras, plantureux et humides, envahissent le cadre et proscrivent le ciel

Un air lourd

Le peintre oppose constamment à ses verts les roux des toitures et des bêtes

1855 – VACHES AU REPOS

Dans ce tableau de campagne normande nous retrouvons cette harmonie sourde qui résulte de l’emploi rapproché de tons presque semblables

1885 – LES BAIGNEUSES A DIEPPE

Couleurs appliquées en touches larges et plates

Rythme des silhouettes de dos qui entrent dans la mer

Ces baigneuses plates et décoratives évoquent le style de Degas

1885 – LA PLAGE A DIEPPE

Les tableaux qu’il peint pendant cet été qu’il passe à Dieppe restent très proches de l’impressionnisme

Dans cette petite station balnéaire mondaine il peint la plage en insérant des figures dans son tableau

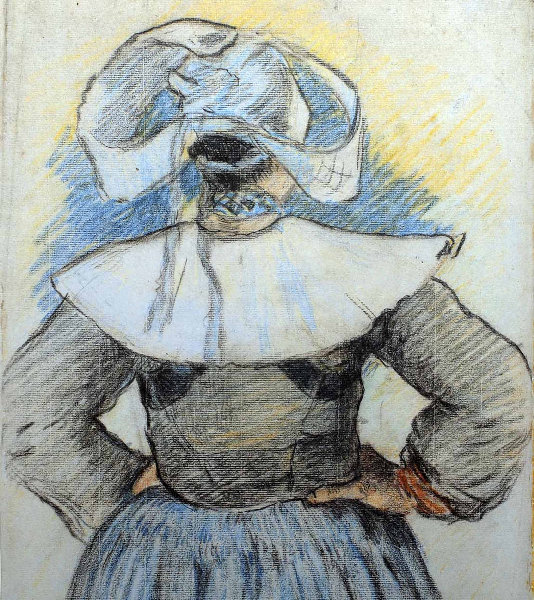

1886 – BRETONNE DE DOS

En juillet 1886 Gauguin découvre Pont-

Les habitants de la région avaient depuis longtemps appris à poser pour les peintres

Gauguin s’est efforcé de saisir ce que leurs gestes et leurs costumes avaient d’essentiel et d’expressif, leur caractère intime, leur beauté rustique et naïve

Les grandes coiffes dont la légèreté et la blancheur contrastent avec les autres éléments du costume sombre des bretonnes lui suggéraient des arabesques décoratives

1886 – LA BERGERE BRETONNE

La bergère provient de croquis préparatoires d’une petite paysanne en pose tandis que le paysage est étudié séparément sur le motif

Le paysage cadré et peint à la manière impressionniste révèle une propension à limiter la scène et réduisant le ciel ainsi qu’à choisir des points de vue surélevés et des lignes directrices obliques

1886 – LES QUATRE BRETONNES

Gauguin tire parti des coiffes légères et des lourdes jupes du costume breton pour créer des formes décoratives, définies par des contours en arabesques

Le traitement du décor naturel à coups de brosse hachés ou en virgules et avec des touches de lumière reste impressionniste

1886 – JEUNES BRETONS AU BAIN

Dès son premier séjour en Bretagne, Gauguin revient sur le thème de la baignade, partagé entre son intérêt pour les qualités purement plastiques et décoratives du nu et une tendance au réalisme

Ce tableau témoigne d’un dialogue de Gauguin avec l’impressionnisme et plus particulièrement avec Seurat qui s’était fait connaître par une « Baignade à Asnières »

Portion réduite de paysage sans ciel, très construit et complété par un amoncellement indistinct de vêtements par terre

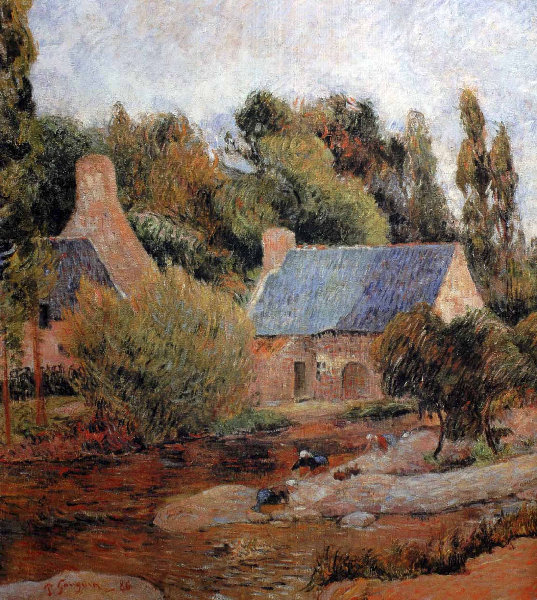

1886 – LES LAVANDIERES A PONT-

En juillet 86 il parsème de petites figures ses paysages des environs de Pont-

Il écrit à Mette « On me respecte comme le peintre le plus fort de Pont-

1886 – AUTOPORTRAIT A L’AMI CARRIERE

Ce tableau était initialement dédié à Laval ( et non au peintre Eugène Carrière ) mais Gauguin le récupérera quand leurs rapports se gâtèrent à cause de Madeleine Bernard qu’ils courtisaient tous les deux

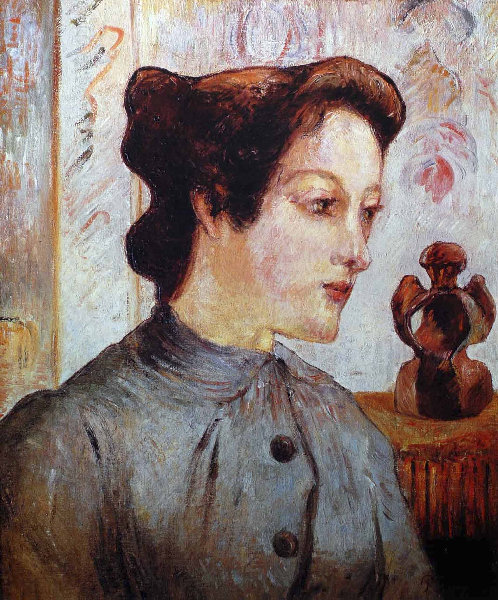

1886 – LA FEMME AU CHIGNON

Gauguin a pris l’habitude d’insérer dans ses natures mortes et ses portraits certaines de ses céramiques, signe de son attachement à ses céramiques et de l’unité qui préside à toute son œuvre

Le vase qu’on voit ici figure aussi dans la nature morte au profil de Laval

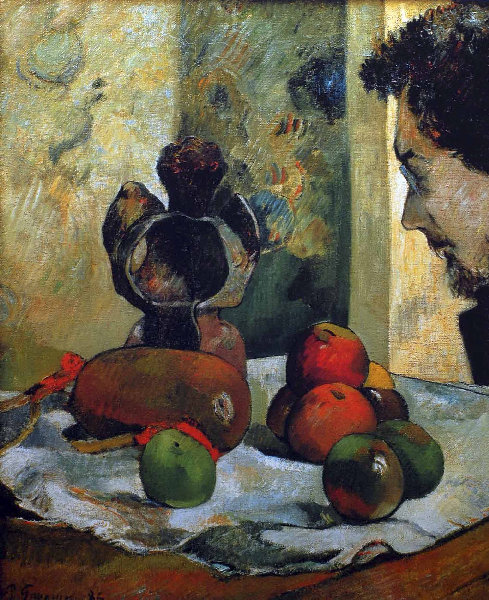

1886 – NATURE MORTE AU PROFIL DE LAVAL

Tout est original dans ce tableau

Intrusion soudaine de la tête singulière de Laval

Fruits très rouges ou très verts, aussi denses en couleurs que des pommes de Cézanne

La céramique bizarre rayonnant au centre de la toile est une œuvre de Gauguin, comme le souvenir d’un vieux Pérou dont la Bretagne aurait réveillé la sauvagerie native

1886 – POT ORNE D’UNE FIGURE BRETONNE

Il s’est consacré avec passion à la poterie pour le plaisir de créer librement avec un matériau qu’il appréciait beaucoup

Rejetant au second plan la fonction utilitaire de la poterie il exalte son potentiel expressif faisant varier à l’infini la forme de ses vases et leurs anses

La technique de la céramique l’encourage à schématiser les formes, à cerner les silhouettes, à proposer une interprétation synthétique des objets

1886 – FAUNE

Véritable autoportrait, le monstre aux oreilles pointues est juché sur un piédestal tripode des plus barbares

Il est une métaphore du retour aux pulsions instinctives et prépare le paganisme brutal ou mélancolique qui teintera l’exotisme futur de Gauguin

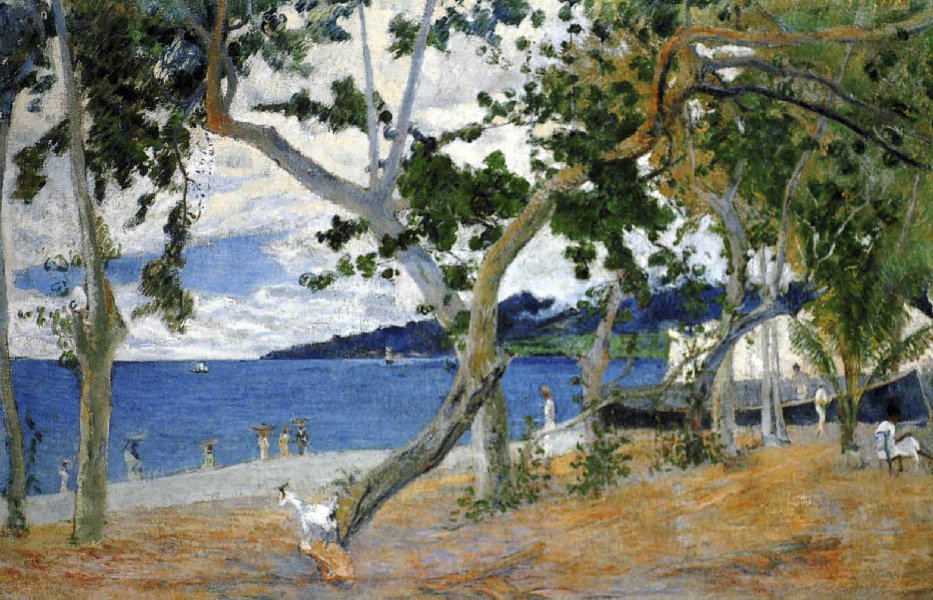

1887 – BORD DE MER (1)

Gauguin est parti pour Panama puis pour la Martinique

Le point de vue surélevé met en valeur le cadre naturel, épargné par la civilisation moderne, que l’artiste était allé chercher en Martinique

La mise en pages avec les arabesques décoratives du rideau d’arbres rappelle une estampe japonaise et marque le début d’une tendance de Gauguin à intégrer des modèles japonais dans ses compositions

C’est une estampe japonaise qui a suggéré à Gauguin la simplification du paysage et sa réduction à trois parties essentielles (les arbres, la plage, la mer)

Le souvenir des vues de l’Estaque de Cézanne transparaît dans les bleus et les verts intenses contrastant avec l’ocre de la plage, et dans l’emboîtement des plans du paysage et dans les larges touches

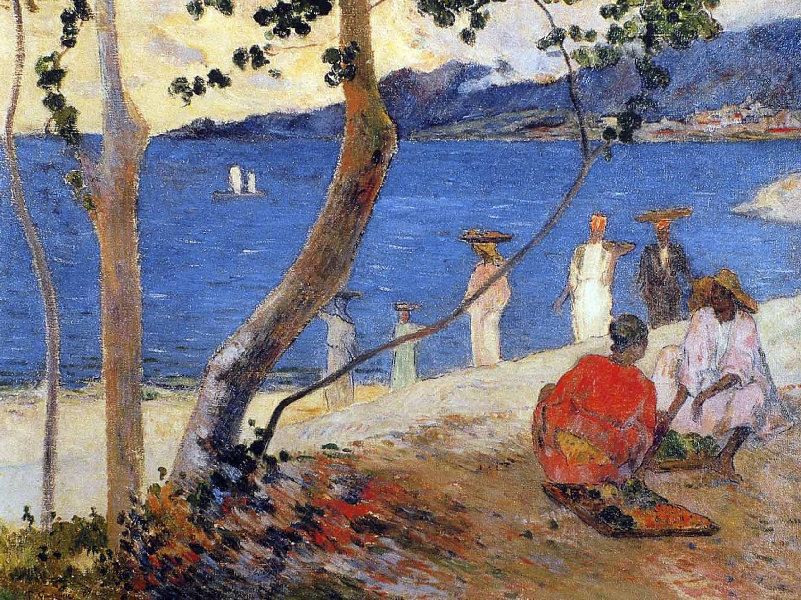

1887 – BORD DE MER (2)

Dans cette vue de la plage le point de vue est plus rapproché et les êtres humains acquièrent davantage d’importance

Il s’agit de porteuses alignées comme sur une frise classique et de personnages assis préalablement étudiés sur des dessins

Gauguin écrit « Chaque jour c’est un va et vient continuel de négresses accoutrées d’oripeaux de couleur avec des mouvements gracieux variés à l’infini »

1887 – VEGETATION TROPICALE

La baie de Saint-

Ce tableau a l’allure d’une somptueuse tapisserie par la juxtaposition de petits traits fins et les infinies nuances de vert accordées aux bleus et exaltées par les orangés et les bruns

Les couleurs sourdes aux tons ocre voisins gagnent en vivacité

C’est la couleur qui détermine l’atmosphère émotionnelle et la valeur décorative du tableau

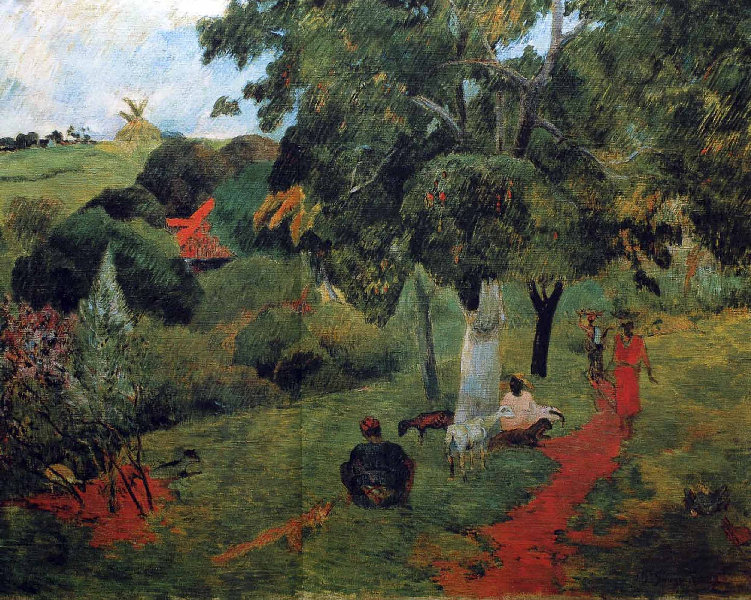

1888 – ALLEES ET VENUES ( MARTINIQUE )

A la Martinique Gauguin se détache résolument de l’impressionnisme malgré le maintien d’un type de composition à la Pissarro comportant des taillis et des arbres, peu de ciel et quelques personnages

Il adopte des couleurs plus franches, plus vives et recherche un rythme décoratif d’ensemble

Il était persuadé qu’il allait ramener en France des œuvres tout à fait nouvelles par leurs motifs et par leur style qui faisait sensation

1887 – TÊTE DE JEUNE MARTINIQUAISE

Début juillet 1887, Gauguin écrit « actuellement je me borne à faire croquis sur croquis »

C’est à travers ces dessins que la figure humaine deviendra un élément essentiel de da peinture

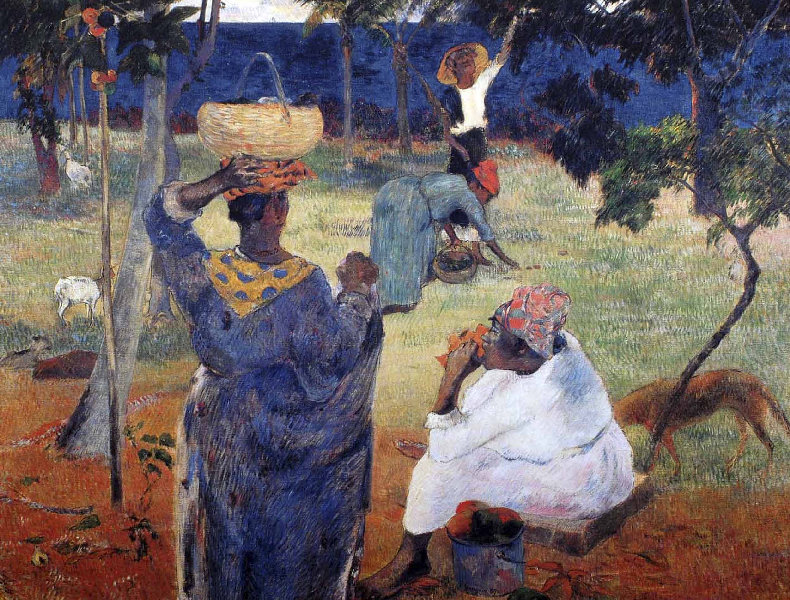

1887 – AUX MANGOTS, LA RECOLTE DES FRUITS

Ce tableau est un des plus construits que Gauguin ait rapportés de la Martinique du fait de l’importance qu’y prennent les figures et de l’orientation des hachures différenciant les masses

Il fut acheté par Théo van Gogh, dont le frère Vincent appréciait beaucoup l’atmosphère antillaise

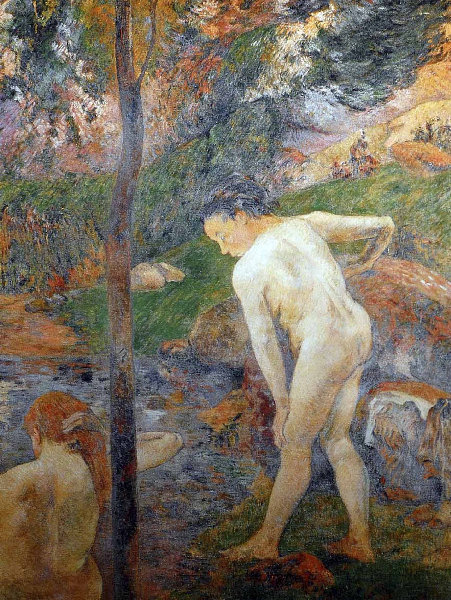

1888 – LA BAIGNADE

Gauguin est rentré à Paris et à effectué un second séjour de six mois à Pont-

L’arbre du premier plan coupe la diagonale formée par les deux baigneuses et les ondulations du paysage sans ciel

La finesse des touches correspond au style des toiles de la Martinique

La baigneuse de dos s’inspire de pastels de Degas dont Gauguin avait fait des croquis lors de la dernière exposition impressionniste

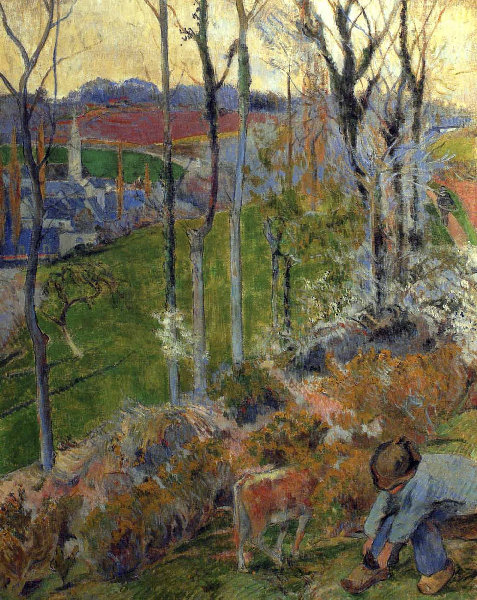

1888 – PETIT BERGER BRETON

Paysage de collines en hiver avec une ample vue à l’horizon très haut qui rappelle les paisibles scènes rurales de Pissarro

Petits traits légers avec des couleurs sourdes, des verts, des bleus et des bruns rougeâtres

Contrastes lumineux dans le rose de la route et le blanc de la coiffe

Le garçon en blouse bleue est un personnage habituel de Gauguin

La paysanne penchée est disproportionnée par rapport au garçon

1888 – HIVER, PETIT BRETON ARRANGEANT SON SABOT

Le même berger en blouse bleue revient mais son attitude rappelle curieusement la position d’une danseuse ajustant son chausson dans un pastel de Degas que possédait Gauguin

Dans les toiles de cette période on retrouve :

-

-

-

Pont-

A Pont-

Cette procédure laborieuse est perceptible dans ses tableaux de plus en plus souvent mis au point en atelier

On remarque la différence de traitement entre le paysage qui conserve le naturel de sa période impressionniste et les figures en pose

1888 – PAYSAGE BRETON AVEC COCHONS

Avec ses couleurs gaies et saturées de lumière, cette vue printanière a été brossée dans un esprit plutôt impressionniste

Sur fond de colline elle montre une des prairies dominant Pont-

Paysage familier comme ce petit paysan à blouse bleue et chapeau rond que Gauguin a représenté à plusieurs reprises

1888 – BRETONNES ET VEAU

C’est un tableau très étudié sans doute peint en atelier

Il repose sur un schéma en X avec des figures cantonnées près du bord gauche

Les bretonnes issues de croquis antérieurs de modèles en pose et le veau semblent plaqués sur le paysage ce qui donne au tableau un effet bidimensionnel

Le profil des coiffes dessine des arabesques décoratives et annoncent les bretonnes du tableau « La vision après le sermon »

1888 – LA RONDE DES PETITES FILLES

Scène de danse paysanne située dans un pré derrière l’église de Pont-

Gauguin a écrit « je suis assez content de ce tableau au point de vue du dessin »

Par dessin Gauguin entend la caractérisation des trois fillettes et le rythme de leur silhouette se tenant par la main

Bien délimitées par des contours nets, les petites bretonnes sont définies par les détails de leur costume – leurs coiffes, leurs cols, leurs tabliers, leurs sabots – ainsi que par le contraste entre leurs robes sombres et le fond lumineux du pré, rendu par un hachurage léger de divers tons de jaune

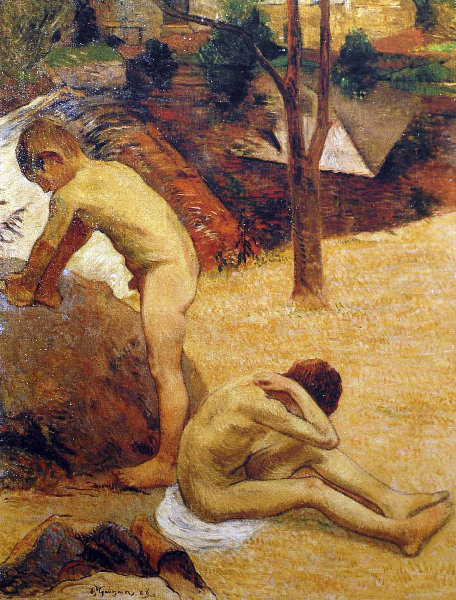

1888 – JEUNES BAIGNEURS BRETONS

Les contours bien marqués des personnages montrent que l’artiste se rapproche du cloisonnisme mais l’effet d’ensemble reste assez impressionniste

L’influence de Degas est encore très présente

1888 – ENFANTS LUTTANT

La perspective et la ligne d’horizon une fois abolies, les seules indications spatiales sont la diagonale au bord de la rivière et les vêtements empilés dans l’herbe comme les objets d’une nature morte

Les figures sont dessinées de façon sommaire, simplifiées comme pour les estampes japonaises et aplaties sur un pré uniforme

Il écrit à Vincent van Gogh « c’est un tableau sans exécution, une lutte bretonne par un sauvage du Pérou »