1864 -

Quand la famille de Pissarro revint en France de Saint Thomas ils ramenèrent avec eux une jeune bonne : Julie

Contre la volonté de ses parents Pissarro établit avec elle, de huit ans plus jeune, une liaison intime et leur premier fils, Lucien, naquit le 20 février 1863

Avec sa nouvelle famille Pissarro s'installa à Varennes Saint-

Comme Courbet, Pissarro a appliqué la peinture, particulièrement dans les larges surfaces d'eau et de ciel, avec un couteau à palette donnant à la scène calme et sérénité

Influence aussi de Daubigny dont les compositions étaient souvent faites de deux parties : eau et ciel, que divisait un élégant et étroit paysage

1864 -

Arrivant à Paris en 1855 trois jours avant la fermeture de l'Exposition Universelle, Pissarro par six peintures de Camille Corot

Il lui rendit visite et fut bien accueilli par Corot qui l'invita à se joindre à un groupe de jeunes disciples

Dans ce tableau on reconnaît l'influence de Corot : paysage paisible et serein, composition équilibrée, présence d'une figure au centre pour attirer notre regard le long du chemin et le faire entrer dans le tableau

1864 -

Pissarro admirait les tableaux de Courbet

Un groupe de personnes au premier plan et des vaches au fond

Pissarro souligne la division entre les classes sociales

Une dame bourgeoise avec crinoline et chapeau de paille se promène avec ses deux enfants bien habillés qui tous deux chevauchent des ânes

Ces trois personnes sont détendues, heureuses et confiantes

A gauche, deux jeunes enfants de la campagne mal habillés et pieds nus, se tiennent ensemble comme s'ils étaient intimidés par les personnes en face d'eux

La sympathie de Pissarro va aux pauvres. Il souligne d'un éclat particulier la chemise blanche du petit paysan

1864 -

Pissarro est attiré par les bords des fleuves

Il aime inscrire dans l’espace de la toile le tracé conjoint de l’eau et du chemin de halage

Simplification du dessin et vision ample de l’espace

Affinités avec les paysages de Courbet

Il regarde la nature dans son aspect le plus simple, voire le plus rébarbatif

On échappe aux détails susceptibles de rendre la nature plus flatteuse

Le dépouillement hivernal permet permet à l’artiste de jouer les grandes diagonales qui calent les masses dans l’espace

Zola « Pas le moindre régal pur les yeux. Une peinture austère et grave, un souci extrême de la vérité et de la justesse.

Une volonté âpre et forte »

Le dépouillement du sujet met en valeur le jeu des lignes directrices

Pissarro est comme un photographe qui cherche le meilleur angle

La journée est maussade, humide, portée à la mélancolie et Pissarro ne fait rien pour séduire le public

1864 -

Composition orchestrée sur une ligne silhouettée à mi-

Force et tonalité sombre de la palette (influence de Courbet )

Le peintre accorde l’importance à l’espace dans son alternance de terre et de ciel

La hardiesse de la touche prime sur le détail réaliste

Admirables gammes de vert

Passage plein de nuances du bleu au gris dans les agitations d’un ciel chargé

Peintre de l'élément terre, quand il peint l'eau c'est moins ses jeux de reflets qui l'intéressent que son inscription dans le socle du paysage

Masse de fluidité dans un environnement dont le peintre souligne la solidité

1867 -

Cézanne et Pissarro s'estimaient mutuellement

A l'invitation d'un ami ils travaillèrent tous deux en automne 1867 à La Roche-

Dans ce tableau se marque l'influence de Cézanne par le choix du sujet (des volumes) et de la couleur

1867 -

Pissarro s'installa à Pontoise en 1866

De 1866 à 1883 il peignit environ 300 tableaux de la ville et de la campagne des environs

A la différence de Barbizon et Fontainebleau cette région n'avait pas encore été peinte de façon répétitive

L'Hermitage était un quartier de Pontoise au nord est

Cette scène est composée de bandes horizontales bien définies

Au premier plan des plates bandes de végétaux

Au second plan un grand mur à droite et un petit mur à gauche

A droite la plate bande en diagonale donne une illusion de profondeur

La composition est stabilisée par les trois troncs d'arbres sur la droite et les constructions dans le plan central

1867 -

Après une adolescence écoulée parmi les charmes idylliques d’une île tropicale, Pissarro peu à son aise à Paris, découvre Pontoise vers 1866

Il se montre attiré par les coups de pinceau vigoureux, les colorations fortes et terreuses, les contrastes plus accentués de Courbet

Aspect d’une vie presque rurale rendu sans beaucoup d’attention pour le détail

La pâte relativement épaisse rapproche de Courbet

Une atmosphère de paix et d’harmonie fait écho à Corot

1867 -

Pissarro atteint une certaine perfection dans l'architecture de la toile

Des détails qui font "vrai"

Caractère vivant et humain de la composition

Formes ordonnées qui créent une harmonie champêtre : maisons et frondaisons s'enchaînent dans une continuité sereine et apaisée

1867 -

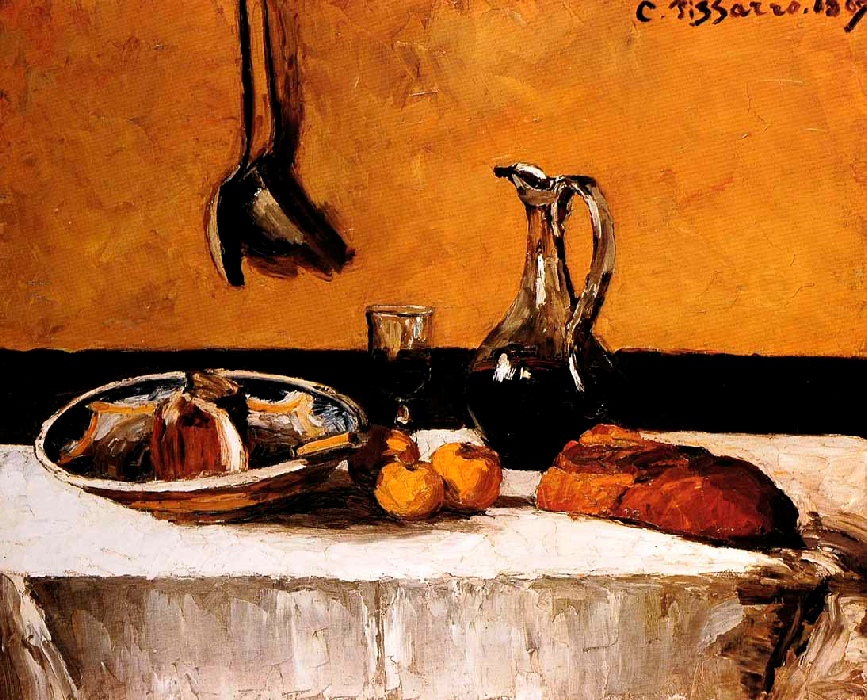

Quelques objets usuels disposés de façon classique

Équilibre ordonné des horizontales et des verticales

Cette grille des horizontales et des verticales crée une impression de grande solidité

La diagonale du pain crée un espace qui se prolonge jusqu’au spectateur

Le couteau dépassant du plat accentue cette illusion

Les accents de couleur du plat et des pommes relèvent les tons neutres du premier plan

La vaste étendue du fond est brisée par les deux louches accrochées au mur dont les courbes répondent au col élancé du flacon

Le verre de vin sert de lien entre leurs lignes arrondies

A l’unité du fond s’opposent les différentes masses des objets placés sur la nappe blanche

La lumière vient du côté gauche relevant les bords de la carafe et jetant des ombres noires sur la nappe et le mur

La simplicité et le réalisme de cette toile impressionneront Cézanne

Par la suite Pissarro n’a que rarement utilisé le couteau à palette et les larges coups de brosse

Nettes marques du couteau à palette sur la nappe qui tombe

Les couleurs terreuses et les volumes fortement modelés ne réapparaissent qu’exceptionnellement dans son œuvre

Cette nature morte est unique dans l’oeuvre de Pissarro qui recherchera l’intime contact avec la nature

1867 -

Vue de quelques maisons groupées dans le fond d’une vallée près de Pontoise, traitée avec une grande fermeté

Impression de solidité

Gamme de couleurs étendue

Au premier plan à droite la diagonale d’un flanc de colline recouvert de verdure met en valeur la lointaine horizontale du plateau morcelé de champs, chaque champ étant limité par une courbe que rappelle au premier plan un chemin légèrement incurvé

Des verticales isolées et la masse de quelques édifices interrompent la douceur du paysage sinueux

En dépit d’un ciel couvert une lumière diffuse se répand sur l’ensemble de la scène

Zola « Un tableau de cet artiste est un acte d’honnête homme »

Odilon Redon « La couleur est un peu sourde mais elle est simple, large et bien sentie »

L'inflexion du chemin adoucit la rigueur formelle de l' ensemble

1868 -

Le choix de la couleur et son application peuvent évoquer Courbet et ses tons sombres mais la structure de la composition marque l'originalité de Pissarro

Divisée en bandes horizontales strictes cette composition exprime un message social

Une route bordée de maisons le long d'une rivière

Derrière le pont une rangée d'arbres suggérant la campagne

Grande surface de ciel comme dans les paysages de campagne

La mince cheminée émettant de la fumée témoigne d'une activité industrielle

Au milieu de la route une famille bourgeoise se promène

A gauche des ouvriers poussent une brouette

A droite une paysanne avec une coiffe bavarde

1869 -

En 1886 Pissarro s’installe à Pontoise avec sa femme et leurs deux enfants

Le chemin de fer avait mis la petite ville à une distance raisonnable de Paris : à 45 minutes de la gare du Nord

Ce n’était pas un site touristique. L’Oise n’était pas assez large pour les amateurs de voile

Son plus grand charme était sa campagne environnante

Pontoise était entouré d’un grand nombre de fermes traditionnelles où de nombreux paysans cultivaient la terre et élevaient du bétail

Le docteur Gachet avait indiqué l’endroit à la mère de Pissarro

Il préfère Pontoise à Auvers car il ne veut pas donner l’impression de se mesurer à Daubigny, installé à Auvers

Pissarro multiplie les vues du bourg et de ses alentours

Il aime les alternances de potagers, verges, fermes, champs, cours de fermes et chaumières

La nature est accidentée sans trop d’effets romantiques

1870 -

Ensemble de jardins potagers situés derrière une rangée de petites maisons datant du milieu du 19ème siècle à Louveciennes

Les murs, toits, fenêtres, feuillages, sillons, fumier, personnages et chemins s'entremêlent en un tissu serré où les touches se chevauchent

Pissarro gardait un penchant tenace pour le paysage traditionnel des paysans pauvres qui formaient l'essentiel des habitants de Louveciennes

Une employée de ferme vêtue simplement au milieu d'un paysage rustique

Elle tient un seau et parle à un enfant portant son cartable en bandoulière

Le cartable évoque l'ambition des jeunes paysans français

Tandis que Monet et Renoir célébraient les loisirs des citadins Pissarro glorifiait la France rurale

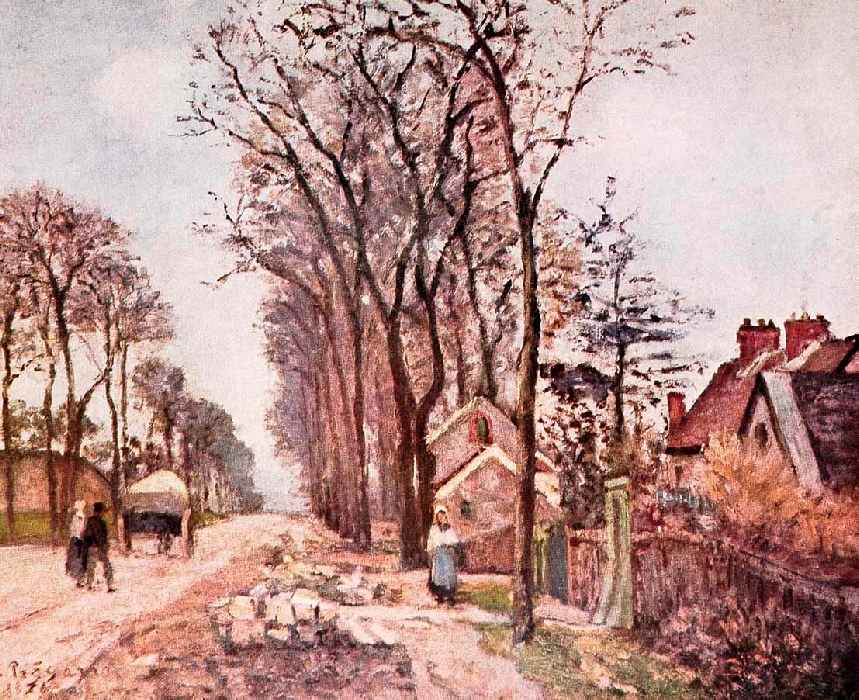

1870 -

En 1869 Pissarro quitte Pontoise pour Louveciennes

Il trouve des motifs le long des larges rues bordées d’arbres, parsemées de maisons isolées

Il crée des effets de perspectives profondes marqués par le rétrécissement de la route vers l’horizon et la diminution graduelle des arbres qui la bordent

Contraste entre les détails du premier plan et le traitement plus sommaire des formes dans le lointain

Les coups de pinceau ne sont plus ni balayés ni aussi épais que dans les toiles du début

Il adoptera une technique de petits coups de brosse et de hachures pour retracer le jeu de l’ombre et de la lumière

Ses couleurs sont encore relativement opaques et sa palette, même plus claire ne retient pas toute la luminosité du paysage

Dialogue entre l'animation de la route et le rassemblement plein de quiétude des maisons qui la bordent

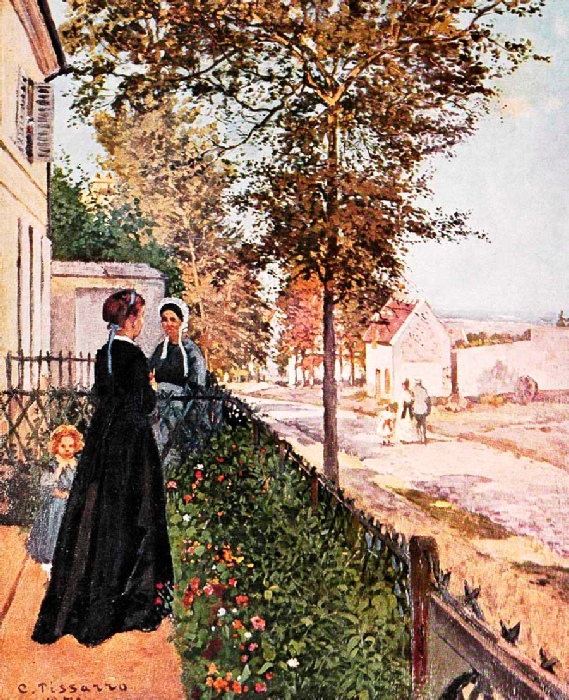

1870 -

Dans le petit jardin devant la maison du peintre on voit la femme de l’artiste et

leur fillette, Jeanne-

Silhouette droite, sombre et rigide de Madame Pissarro qu’aucun accessoire ne sépare du spectateur

La forte diagonale de la clôture frontale mène directement au personnage et le sépare de la verticale de l’arbre isolé

La limpidité transparente du ciel à droite équilibre les masses sombres de la partie inférieure gauche

Les couleurs opaques et les formes solides expriment l’atmosphère un peu solennelle

et paisible d’un après-

Cette toile fut exécutée peu avant la guerre. Avec sa famille il chercha asile en Angleterre

La maison de Pissarro fut occupée par l’ennemi et 1.500 toiles environ furent détruites par l’occupant

1871 -

Ce tableau est important dans l'histoire de l'impressionnisme car le même motif a été peint par Cézanne

Pissarro a pris soin de peindre les détails (feuilles, brindilles, aspérités)

Pissarro procède par gradations subtiles, élaborant des nuances de couleurs délicates et modulant des contrastes très doux afin de produire un tableau uni et nuancé

1871 -

Après la déclaration de guerre le 19 juillet 1870 Pissarro, danois de naissance, s'installa en Angleterre dans le sud de Londres

Il y rencontra Monet qui avait fui de France pour échapper à la guerre

Tous deux visitèrent les musées " Monet travaillait dans les parcs tandis que j'étudiais les effets de brume, de neige et de printemps "

Les conditions atmosphériques devinrent plus importantes que le sujet peint

Pissarro inscrit paisiblement le train dans un paysage qui en adoucit l'empreinte

Plus que tout autre Pissarro aura su exprimer la transformation du paysage sous l'irruption de la modernité

1871 -

En Angleterre Daubigny le présenta au marchand Paul Durand-

Avec Monet il visitait les musées et étudiaient les œuvres de Turner

Pissarro rentra en France en juin 1871 avec une palette plus claire et plus subtile

Une large route occupe le premier plan, paraît s’élever doucement vers l’horizon, puis s’arrête brusquement, ayant atteint son faîte pour redescendre

Quelques arbres dressent leur silhouette contre le ciel animé de pâles nuages d’été

Ombres longues et étroites au travers de la roue pour rejoindre une enfilade de maisons basses

Paysage baigné de lumière

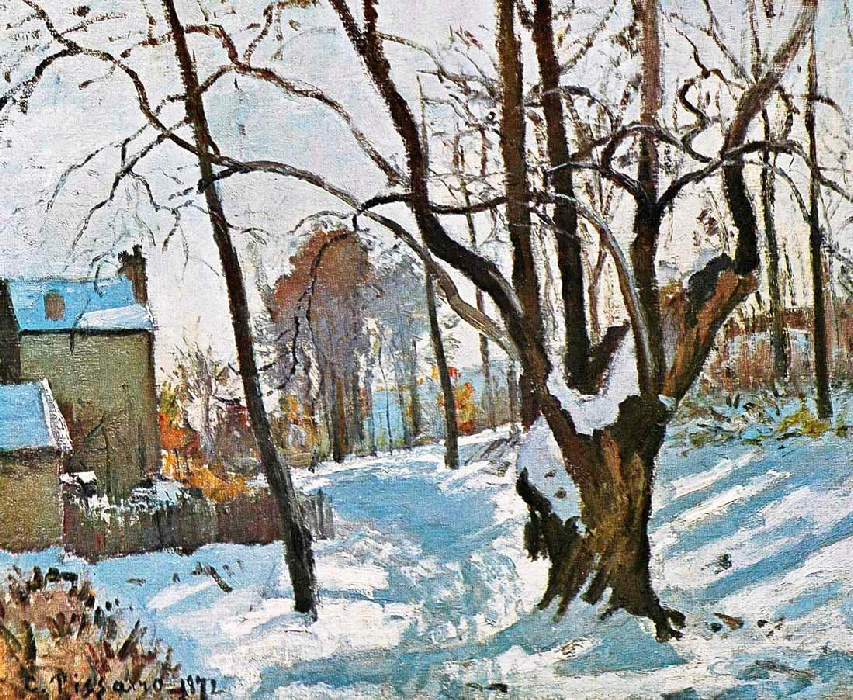

1872 -

L’analyse de l’ombre était un problème pour Pissarro et ses amis

Ils étaient attirés par les paysages de neige qui leur permettaient d’observer des surfaces privées de lumière directe

Une ombre sur la neige ne pouvait avoir un caractère bitumeux comme l’affirmait la tradition académique

Dans les zones d’ombre, au lieu du blanc originel, apparaissent des couleurs imposées par l’atmosphère comme par l’objet qui cachait le soleil

Les régions exposées à la lumière influençaient la coloration de celles restées dans l’ombre

Renoir dira « Aucune ombre n’est noire, elle a toujours une couleur. La nature ne connaît que la couleur. Le blanc et le noir ne sont pas des couleurs »

Ainsi les ombres pouvaient jouer un rôle d’unité dans une composition plutôt que la diviser brutalement en zones sombres et claires

Les tons bleutés dominent tout le paysage

Un soleil d’hiver vers la droite est suggéré par des ombres diagonales

Les sombres accents des troncs d’arbres et des branches nues constituent un tissu d’arabesques contre la tonalité bleue prépondérante

Tous les troncs d’arbres sont dans l’ombre mais ils ne sont pas noirs, leur teinte brunâtre bénéficiant de la réflexion de la neige

1872 -

Les peintres de plein air de la nouvelle école choisissaient des sujets dans lesquels l’importance des ombres était aussi réduite que possible

Pissarro préférait la douce lumière des jours de printemps et d’automne aux scènes d’aube ou de crépuscule

Le ciel occupe les deux tiers de la composition

Des deux côtés quelques arbres se dressent haut dans le ciel

La disposition symétrique des arbres est rompue par un groupe de maisons claires sur la gauche tandis qu’à droite n’apparaissent que des toits derrière un mur bas

Présence du soleil déclinant rendue sensible par l’ombre allongée des arbres

La line oblique de ces ombres brise tout effet de trop parfaite symétrie

Lumière également distribuée; les couleurs sont douces

Aucune forme ne domine aux dépens d’une autre

"C'est seulement à l'étranger que l'on ressent combien la France est belle, grande et accueillante"

Pissarro arriva de Londres à Louveciennes en juin 1871 et y resta jusqu'en avril 1872 quand il retourna à Pontoise où il devait rester dix ans

Journée de début de printemps, calme et ensoleillée

Il n'y a pas encore de feuilles; le soleil est encore bas créant de longues ombres minces sur le chemin

La route bordée de murs et de maisons domine la composition

Nous regardons la route d'en haut : Pissarro a abaissé la ligne d'horizon et exagéré la hauteur des arbres au fond

1872 -

Pour Pissarro la nature morte permettait de perpétuer le réalisme de Courbet et d'étudier les éléments formels de la peinture

Les objets peints lui donnent la possibilité d'explorer une variété de formes et de textures tout en se concentrant sur les formes des objets

1872 -

Une curieuse mise en page, totalement décentrée, ouvre l'espace vers l'infini

Tableau divisé en trois bandes : le premier plan jusqu'au chemin sur lequel roule la charrette, le champ du second plan et un ciel qui occupe presque la moitié du tableau

Un groupe d'arbres à gauche équilibre le chariot à droite

Couleurs chaudes d'automne en contraste avec le bleu froid du ciel

1872 -

Pissarro a voulu exprimer dans une série les traits spécifiques de toutes les saisons

Il adopte une vision en "grand angle"

Il exprime une observation radicale de la nature

Il décline la marche inéluctable des saisons

Le "Printemps" fait frémir le sol, prometteur de toutes les richesses qu'il contient

"L'Eté" s'ouvre sur des immensités de nuages en masse épanouie

"L'Automne" s'est figé dans une lumière crépusculaire, un horizon sans fin qui porte le regard dans des lointains. L'ajout d'un vol d'oiseaux renforce le caractère mélancolique de la scène

"L'Hiver", le poids du ciel pèse sur la masse des maisons resserrées et unifiées par la présence immaculée de la neige

1872 -

En fait dans les paysages qu'il peignait Pissarro choisissait des parties de ce paysage qui répondaient à ses conceptions esthétiques

Il peignait, il ne photographiait pas

Pissarro aimait beaucoup ce groupe de châtaigniers

Il est rare de voir dans ses tableaux deux figures "bourgeoises"

Il faisait souvent en sorte d'exclure de son tableau les éléments du paysage qui pouvaient avoir un caractère "bourgeois"

1872 -

Cette place est située au sommet de la petite colline sur laquelle est construite Pontoise

C'était la place du marché mais Pissarro a choisi de la peindre un jour tranquille

La grande surface de ciel bleue est équilibrée par le brun de la colline au premier plan

La bande de constructions et d'arbres au centre est ponctuée par le bleu et le rouge des robes

Ces figures féminines évoquent l'influence de Boudin et de ses silhouettes féminines sur les plages à la mode de Trouville

1872 -

Réfugiés à Londres, Julie exigea que le deuxième enfant qu'elle attendait naisse en France et qu'ils se marient

Ils se marièrent en Angleterre et Georges Henri naquit à Louveciennes le 22 novembre 1872

Rentrant en France Pissarro découvrit que leur maison avait été réquisitionnée et pillée

Sur 1500 toiles représentant vingt ans de travail il n'en restait qu'une quarantaine

Après une période de dépression ils réparèrent la maison et Camille se mit en quête de nouveaux motifs

Au début des années 1870 il peignit de nombreux tableaux en largeur où une large route bordée d'arbres et de maisons dominait la composition

Pissarro souligne moins la rectitude de la route que son caractère familier, comme décor d'une vie populaire et tranquille

L'alignement des maisons est signe d'une vie paisible

1872 -

Ce tableau établit un parallèle entre le travail manuel et celui des machines

Au centre un lavoir flottant sur la Seine où les femmes des alentours pouvaient venir laver leur linge directement dans le fleuve pour une somme modique

Appuyée contre un arbre, une femme attend son tour

Un peu plus loin se trouve une petite usine avec la cheminée qui fume

Au-

Les arbres sont dépouillés et les péniches remontent lentement le fleuve dans la lumière terne d'un jour gris

Equilibre entre l'homme et la machine dans un paysage en évolution

On imagine mal que la Grenouillère se trouve à une centaine de mètres de là

1872 -

Pissarro s’écarte de tout ce qui aurait pu paraître trop plaisant ou superficiel

Charme d’une composition sans artifice

La singulière diagonale d’un tronc foudroyé rompt brutalement les verticales et les arabesques irrégulières des autres arbres

Les ombres fortement marquées zèbrent le sol, accentuant son importance par rapport au ciel sans nuage

Les lignes divergentes des deux arbres du centre écartent de ce paysage tout danger de monotonie

1872 -

Une petite fille désoeuvrée est sans raison apparente debout dans une pièce

Vêtements cachés par le tablier bleu des écoliers d’autrefois

L’enfant est Jeanne-

La pièce est vide à l’exception d’une table à rallonge dont un seul battant est ouvert et sur laquelle sont disposés des objets usuels

Les murs se rejoignent, l’un partiellement recouvert d’un papier en treillis, l’autre d’un crépi

La bordure sombre à droite de la jupe de la fillette ne continue pas jusqu’au mur, artifice voulu pour renforcer la verticale du coin

Le jeu des verticales et des diagonales définit l’espace en même temps qu’il anime le fond et crée une impression d’intimité

La multitude des lignes est ordonnée de façon à ne pas entrer en conflit avec le modèle

Trente ans plus tard Vuillard traitera la figure et le décor avec un soin identique

1872 -

Pissarro n’a peint que de rares portraits : soit des membres de sa famille, des amis proches ou des paysans qu’il connaissait bien

C’est la première fois que l’artiste étudie de près les traits d’un modèle

L’enfant a sept ans et porte une robe à rayures roses et blanches et un chapeau de paille

Douceur des couleurs alliée à la tendresse : des jaunes et des roses éteints sont animés par des fleurs

Une bordure décorative à gauche souligne l’unité du fond

Le petit visage aux yeux larges et interrogateurs est tourné directement vers nous

Soupçon de tristesse comme si Pissarro avait pressenti que l’enfant devait mourir deux ans plus tard

Mme Pissarro donna à son mari sept enfants qui furent élevés avec un dévouement rendu difficile par d’incessants soucis matériels

Lucien naquit en 1863 et mourut en 1944 en Angleterre où il s’était installé -

Jeanne Rachel est née en1865 et morte en 1874 -

Georges naquit en 1871 et mourut en 1960 -

Félix Camille, troisième fils, mourut à 23 ans en 1897 à Londres

Ludovic Rodolphe naquit en 1878 et décéda en 1952 à Paris -

Une autre Jeanne naquit en 1881 et mourut en 1948 -

Paul Emile naquit en 1884 et mourut en 1972 -

Sans exception les fils de Pissarro devaient se consacrer à la peinture

1873 -

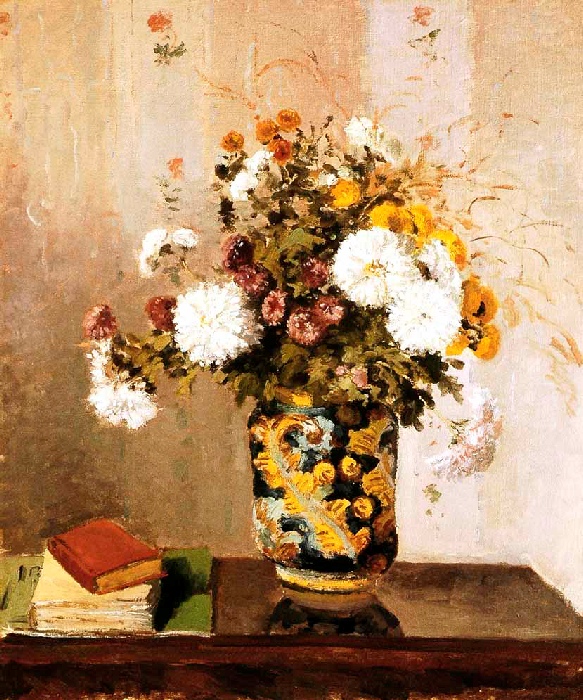

Avec ce tableau Pissarro illustre l'ambition réaliste des impressionnistes en introduisant dans le tableau des accessoires personnels tels que des livres

Cézanne jugeait que les informations sur le statut social véhiculé par ces objets n'étaient que des coquetteries superflues

1873 -

C'est la seule représentation par Pissarro du pont de chemin de fer à Pontoise

Pissarro place le pont à distance ce qui diminue fortement son impact comme motif

En affaiblissant l'image du pont Pissarro se positionne en totale opposition avec Monet qui à Argenteuil, à la même période glorifie le pont de chemin de fer

L'arbre de gauche équilibre l'arbre de droite et atténue l'importance du pont en le faisant reculer dans le tableau

Large surface du ciel et de l'eau qui en faisant miroir renforce la clarté de la toile

1873 -

Pissarro choisit souvent des sujet qui lui permettent d'architecturer le paysage

Il crée une structure géométrique sous-

Ici les deux légers rideaux d'arbres à droite et à gauche encadrent les deux maisons centrales

Ligne d'horizon au milieu du tableau

Au premier plan l'ombre de l'arbre est une diagonale qui s'incurve légèrement en inverse du virage de la route

Toujours une présence humaine

1873 -

Pissarro a peint l'usine de telle manière qu'en dépit de la taille des arbres derrière l'usine apparaisse dominer son environnement

En réalité les usines autour de Pontoise se fondaient gentiment dans le paysage environnant

Les différentes parties du bâtiment ne sont pas reliées entre elles de façon réaliste

L'angle du toit du bâtiment central est bien étrange : plus que décrire une image réaliste Pissarro veut créer une illusion de masse et de grande taille

Il exagère la forme des toits et allonge les cheminées qui crachent leur fumée dans un ciel déja nuageux

Les maisons à l'extrême gauche sont particulièrement déformées et écrasées par les éléments industriels

Plutôt que décrire simplement la réalité Pissarro l'a inventée

1873 -

En octobre 1873 Pissarro cessa de peindre pendant un mois pour s'occuper de sa fille Jeanne qui était sérieusement malade

Cette nature morte le fragile état de santé de sa fille

Les fleurs coupées étaient traditionnellement le symbole de la mortalité

Les fleurs sont pâles et délicates

Il n'y a pas de ligne horizontale stabilisante pour faire contraste avec la forme verticale du vase bombé

La lumière semble pénétrer la scène de tous côtés excluant les ombres

Pissarro a créé un effet de légèreté en utilisant une brosse plutôt qu'un couteau à palette

1873 -

Paysage exclusivement rustique, on ne voit ni promeneur en vacances, ni train, ni usine

Aucune construction ne le situe dans l'espace

La scène se passe en automne ou au début de l'hiver

Au-

Les champs ont été labourés et le chaume en décomposition forme un engrais utile pour les prochaines semailles

Un pauvre paysan marche péniblement dans le chemin, un fagot de bois sur le dos

Le personnage ploie peu sous son fardeau et s'intègre dans le paysage

Le titre "Gelée blanche" indique qu'il s'agit du début du jour puisque la gelée blanche disparaît peu après l'apparition du soleil

Cet homme va dans les champs sur lesquels se projette l'ombre d'une rangée de peupliers situés juste derrière le peintre en dehors de notre champ de vision

On a reproché à Pissarro d'avoir introduit les ombres de motifs situés à l'extérieur du tableau

Une lumière dorée réchauffe le paysage d'où émane un optimisme qui contredit le thème hivernal : la gelée blanche va disparaître et le printemps est proche

Pissarro proposa de créer une société permettant aux artistes refusés au Salon d'exposer leurs oeuvres librement sans l'aide des marchands

La première exposition des trente artistes qui devinrent les impressionnistes se tint chez Nadar le 15 avril 1874

Pissarro exposait cinq tableaux dont "Gelée blanche" : le journaliste écrivit " devant cet étonnant paysage le brave homme pensa que les verres de ses lunettes étaient sales ... Mais ...cela n'a ni queue ni tête, ni haut ni bas, ni devant ni derrière "

1873 -

Représentation délicate et détaillée de la nature

Les champs frissonnent de vie

Dans le lointain le paysage semble onduler selon un léger rythme régulier

Pissarro a diminué l'importance du premier plan en le divisant par une série de lignes courbes plutôt que par des droites

Charme campagnard et rustique du fait de l'absence de toute construction moderne

1873 -

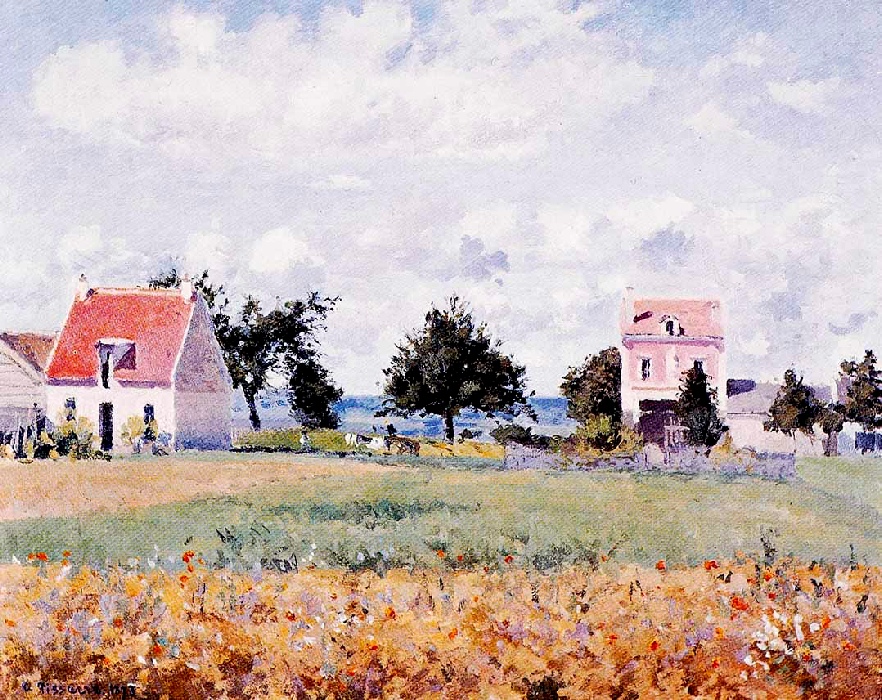

Ce tableau est une recherche d'équilibre entre le moderne et l'ancien, le ciel et la terre, l'homme et la nature

La maison rouge occupe la partie droite de la composition

Sa façade toute neuve est strictement parallèle au tableau

A gauche une petite ferme bien plus ancienne

Les deux habitations symbolisent deux générations d'hommes et rivalisent pour dominer le tableau de part et d'autre d'un magnifique arbre fruitier

Nuances de couleurs du champ et du ciel

Evolution vers la modernité sensible aussi dans les campagnes

1873 -

Les paysages de neige facilitaient l’étude des ombres et prêtaient aux objets les plus familiers des formes et des couleurs nouvelles

Pissarro peignait avec une grande rapidité pour mieux retenir l’aspect fugitif des phénomènes atmosphèriques

Il a dressé son chevalet sur le trottoir d’une rue fréquentée

Les habitants de Pontoise savaient qu’il n’obtenait guère de succès car la femme de l’artiste demandait de longs crédits au boucher, au boulanger et au laitier

Mais le peintre n’était pas déprimé et poursuivait son travail avec ardeur et enthousiasme

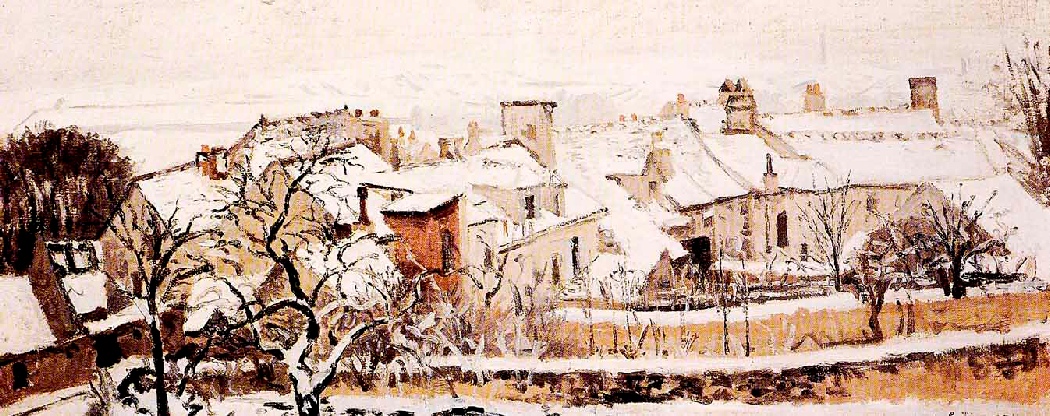

Etroitement serrées les unes contre les autres, un groupe de maisons basse aux toits

inclinés offre des formes variées enveloppées d’une teinte presque uniformément rose-

Le calme des demeures endormies sous la neige est accentué par l’animation des passants

Bon rendu d’une petite ville de province surprise en plein hiver

1873 -

Quand il pleuvait Pissarro, ne pouvant travailler dehors, peignait des fleurs car ne vivant pas à Paris il ne pouvait trouver de modèles pour des études de nus

La femme de Pissarro avait été fleuriste au début de leur vie commune afin de gagner quelque argent

Plus tard elle continua de cultiver des fleurs à profusion dans leur petit jardin : elle était fière de ses pivoines roses

Fleurs disposées avec soin dans un vase de porcelaine blanche

Délicatesse des nuances plus que vivacité des contrastes

Les gradations de rose et de blanc, le fond uni, bleuâtre, donnent à ce bouquet poésie et intimité

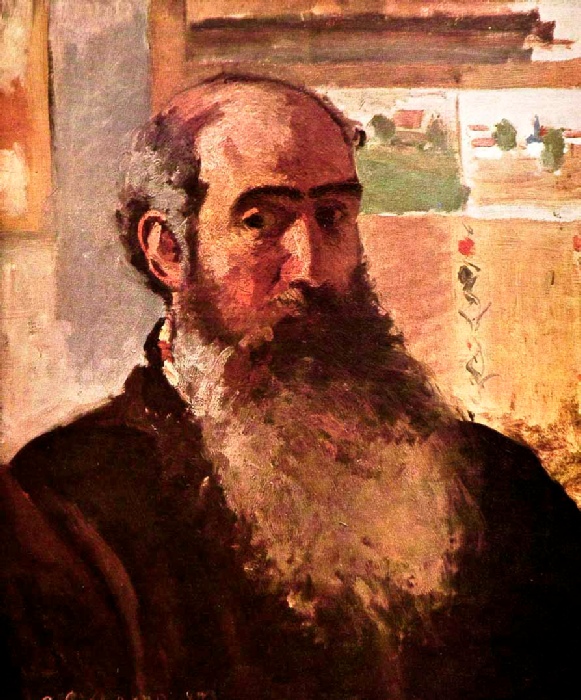

1873 -

Le peintre a 40 ans. Il est déjà chauve et sa longue barbe grisonnante lui donne une apparence plus âgée

Expression grave et douce

Georges Moore écrira « Pissarro ressemblait à Abraham »

Traits observés avec simplicité et honnêteté. Ce sont ceux d’un homme modeste et d’un humanisme chaleureux

Figure patriarcale familière aux habitués des cafés où se réunissaient ses amis quand il avait l’argent du voyage pour participer aux discussions vivifiantes qui devaient lui manquer dans sa retraite rurale

Pissarro insista auprès de son ami Cézanne pour qu’il participe à la première exposition des impressionnistes au printemps 1874

Pissarro fut le seul membre du groupe à participer aux huit expositions impressionnistes qui se tinrent entre 1874 et 1876

1873 -

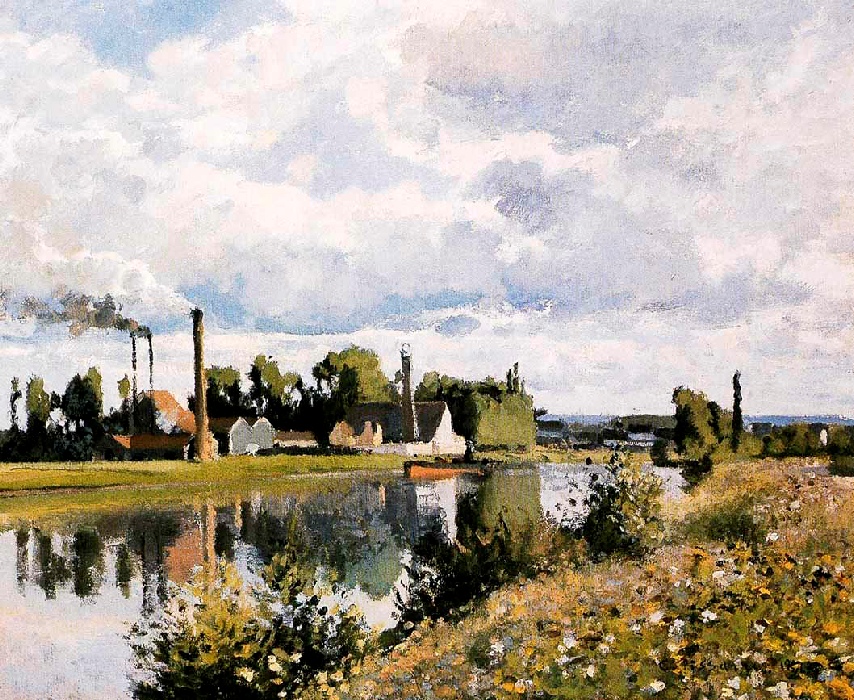

Du courage pour choisir un motif de cheminées d’usine gâchant un paysage idyllique

Pissarro a su tirer parti de ces verticales dressées contre un ciel couvert de nuages avec lesquels leur fumée blanche se confond

La végétation du premier plan brossée vivement s’oppose à la limpidité tranquille de l’eau et de ses reflets et à l’exécution lisse des bâtiments et des arbres sur la berge éloignée

Le premier plan et le ciel sont animés : les édifices du premier plan sont insérés entre deux zones mouvementées ce qui crée un effet de calme et d’animation

Duret lui écrivit « Vous avez un sentiment intime et profond de la nature et une puissance de pinceau qui fait qu’un tableau de vous est quelque chose d’absolument assis »

1873 -

La masse de la meule est presque conique

Cette masse renvoie la plaine au loin et présente un caractère monumental accentué.

Le ciel se nuance de rose, de blanc et de bleu

La plaine est divisée en zones blanches, jaunes et vertes

La lumière ne se manifeste que dans les couleurs sans clair-

Les couleurs sont douces, d'une luminosité atténuée

L'importance que Millet conférait à des figures de paysans est ici portée au champ et à la meule centrale

Un simple paysage devient une glorification de la moisson

1873 et 1874 -

Ces deux paysages peints à moins d'une année d'intervalle traduisent les transformations qu'apportent les saisons et le temps sur un lieu réel

Petites habitations rurales des 17ème et 18ème siècle groupées sur les pentes d'une colline de l'Hermitage, la Côte des Grouettes

Pissarro choisissait une perspective particulière et cherchait à saisir les particularités de la couleur et de l'atmosphère

1874 -

Pissarro se lia d'amitié avec Cézanne de neuf ans son cadet

Il l'emmenait sans ses sorties en campagne pour lui apprendre à peindre en plein air

Pissarro bénéficia aussi de son contact avec Cézanne (force de la composition)

Pissarro ne flatte pas son modèle habillé dans les vêtements ordinaires avec lesquels il sortait peindre en campagne

Lucien Pissarro " Il portait une casquette, sa longue chevelure noire commençait à reculer du haut du front, il roulait ses grands yeux noirs dans leur orbite quand il était excité"

CAMILLE PISSARRO page 2 / 4