Passage à niveau 1912

Cette oeuvre se rattache au cubisme de Cézanne et marque l'influence de Delaunay

Formes modulées dans la lumière

Couleurs légères et vaporeuses

Des poteaux indicateurs balisent l'espace

Les mâts s'écartent entre les feuillages sphériques

La sensation de la vitesse s'incorpore à la sensation colorée

Comme Delaunay, Léger veut constituer "un ordre coloré évocateur à la fois de valeurs statiques et de mouvement"

A 30 Léger est devenu une grande figure de la Rive Gauche

Le dimanche il rend souvent visite avec Delaunay au bon Douanier Rousseau dont il aime la manière franche et directe de peindre et qui lui fait découvrir l'art de David

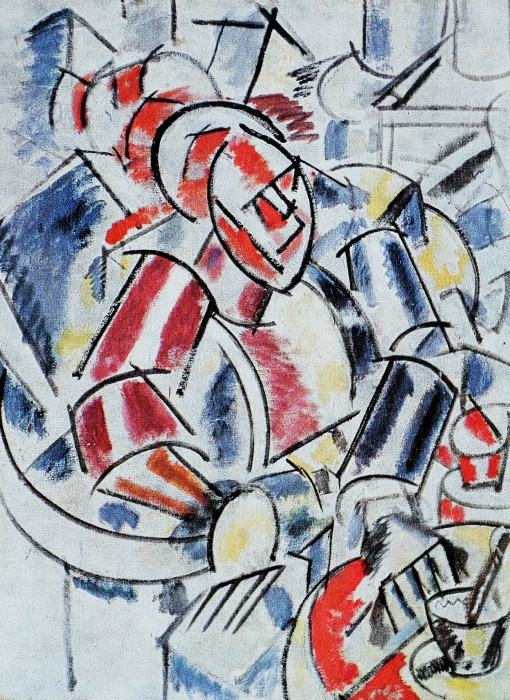

Femme au fauteuil 1912

Léger se libère de l'influence de Delaunay et développe une poétique fondée sur la dissociation de la ligne et de la couleur

Formes métalliques de tôles dématérialisées

La couleur suggère mais ne décrit jamais

Couleur à peine modulée

Gamme réduite au rouge, au bleu, au jaune entre lesquels le blanc de la toile opère sa magie

Les surfaces de cônes et de cylindres sont transfigurées par le graphisme qui les ordonne sous une lumière abstraite

Maisons sous les arbres 1913

L'élément descriptif est réduit au minimum. La parole est à la forme et à la couleur

L'éventail des formes se limite à quelques segments de cercles, triangles et rectangles

Simplification : il n'y a pas de confrontation de grandes surfaces géométriques à une multitude de formes miniatures

La couleur a partout le même caractère et la même luminosité

L'espace est réduit à un relief étroit : seuls les toits ont conservé un semblant de perspective

"La couleur est une nécessité vitale. C'est une matière première indispensable à la vie, comme l'eau et le feu"

La force des formes coloriées n'exclut pas la délicatesse

Le village n'est pas pour Léger une réalité rurale mais un simple prétexte pictural : quelques cubes coloriés (maisons) au milieu de quelques formes sphériques (arbres)

Le village dans la forêt 1913

Léger se sent attiré par la loi des contrastes "Le ton pur implique l'absolue franchise et la sincérité. Avec lui on ne triche pas"

Des maisons, des arbres avec des cimes rondes ou pointues mais surtout des formes et des couleurs

Léger peint directement la toile brune et grossière

L'artiste a renoncé au traitement compact et coloré des surfaces au profit d'un coloriage moins serré

Les couleurs sont juxtaposées comme des drapeaux

Les taches blanches donnent au tableau un mouvement rythmique intense

Ce tableau est un des plus "fauves" de Léger

Le credo fauviste de la couleur pure s'allie à la doctrine sévère de Cézanne des sphères, cônes et cylindres

Nous apercevons des formes cylindriques à côté des cônes des arbres et des cubes des maisons

"L'homme moderne enregistre cent fois plus d'impressions que l'artiste du 18ème siècle

Notre langage est plein de diminutifs et d'abréviations. La condensation du tableau moderne est la résultante de tout cela"

L'escalier 1913

Dans ce tableau les formes cylindriques constituent avec les marches l'unique moyen plastique

Tout repose sur le contraste entre les éléments cylindriques et les marches d'escalier aux arêtes vives

Contraste aussi entre les trois couleurs fondamentales, rouge, bleu et jaune, soulignées par l'apport du noir et du blanc devant un fond gris

Les personnages ressemblent à des machines, à des robots

La destruction de l'organique conduit logiquement au mécanique surtout chez un peintre comme Léger, fasciné par la machine

L'homme est déshumanisé et ressemble plus à une armure qu'à un être viva

nt

Les têtes sont des ovales allongés divisés en une partie noire et une partie blanche

Le visage, foyer de l'expression proprement humaine est remplacé par une forme "morte"

Cette peur de la physionomie humaine caractérise plusieurs artistes de cette époque

(1915-

La grandeur de Léger est dans son aptitude à condenser le monde compliqué de la technique en une formule d'une grande simplicité

Ce sont les Futuristes qui introduisent la fascination du progrès technique dans leurs programmes artistiques

Le Manifeste des peintres futuristes de 1910 "Seul l'art est expressif qui rencontre ses éléments propres dans le milieu dans lequel il vit. De même que nos ancêtres puisaient leurs sujets dans l'atmosphère religieuse qui impressionnait leurs âmes, de même nous devons nous inspirer des miracles palpables de notre vie quotidienne"

"Les splendeurs de ce monde se sont enrichies d'une beauté nouvelle : de la beauté qui habite la rapidité"

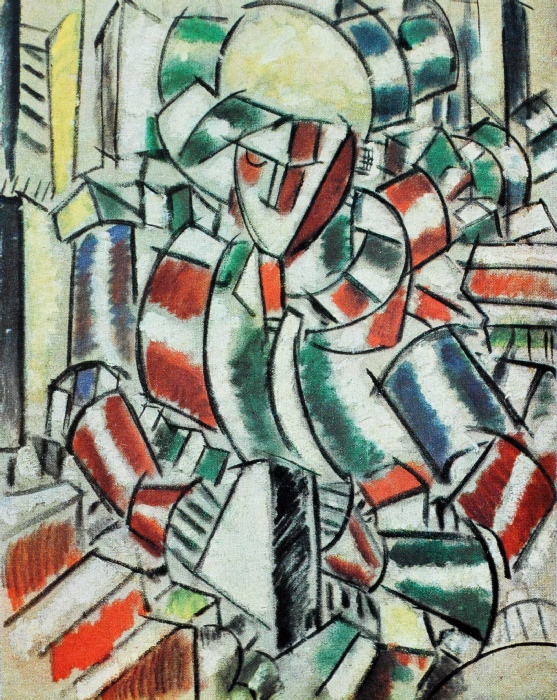

Femme en rouge et vert 1914

Oppositions concertées de formes métalliques courbes et angulaires, bi et tridimensionnelles

La couleur acquiert une grande mobilité

Contraste de formes 1914

Ce tableau a pour thème de simples contrastes de formes sans la moindre référence figurative

En un certain sens il s'agit d'une oeuvre "abstraite"

Mais les formes sont traitées en volumes solides, tridimensionnels et évoquent des organes de machine

Le spectateur associe ces formes à des objets techniques et mécaniques

Léger se veut un artiste réaliste mais pour lui le critère du réalisme n'est pas l'identité avec l'objet visible mais la mise en oeuvre de moyens artistiques

"La valeur réaliste d'une oeuvre est indépendante de toute qualité imitative"

Léger refuse ce réalisme "visuel"

Il lui oppose le réalisme "conceptuel" qui est "l'ordonnance simultanée des linges, des formes et des couleurs"

L'autonomie des lignes, des formes et des couleurs correspond à la vie moderne qui roule, bouge et déborde à côté de nous

"La qualité d'une oeuvre picturale est en raison directe de sa qualité de réalisme"

Mais pour exprimer la réalité l'artiste dépasse les lignes, les formes et les couleurs en mettant en scène des structures technoïdes

Ce tableau est une sorte d'étude dans le sens musical du terme

Les contrastes de couleurs, d'angles et de rectangles de toutes dimensions jouent un jeu décoratif et abstrait qui sera à l'origine des recherches murales que Léger ne tardera pas à développer

Village dans la forêt 1914

En 1914 le monde chancelle dans un espace incertain

Les murs et les toits sont traités comme des panneaux, le feuillage comme des disques et les troncs comme les arbres cylindriques d'une turbine

Le soldat à la pipe 1916

Au début de la guerre de 1914 Léger fut mobilisé au Génie et envoyé au front

Ce tableau fut peint pendant une permission à Paris en 1916

Il évoque les tranchées, les hommes pris dans l'engrenage de la guerre

Il est exécuté en tons gris sur une toile grossière, brune

Seule la tête du soldat tranche par une note rouge, plus chaleureuse

Les formes tubulaires utilisées par Léger ont revêtu, du fait de la guerre, une signification nouvelle

Dans ce tableau l'élément humain pénètre la cuirasse technique

La guerre avec sa crasse et sa boue a été pour Léger une période sans couleur, une période grise qu'il caractérise par ce tableau

La guerre a été pour lui une expérience humaine qui a influencé toute son existence

Dans la communauté du danger il a découvert la camaraderie de l'homme du peuple

"J'ai été versé dans le Génie qui est un corps de d'ouvriers, de terrassiers, de mineurs ... Imaginez le choc ... Je sors de mon atelier...

J'ai compris ce que c'est qu'un homme du peuple. C'est un type d'un ordre parfait;

si bien que j'ai pu constater que j'étais moi-

L'artiste ne voit dans le soldat ni le guerrier héroïque, ni la victime malheureuse, mais le "copain" avec lequel il partage sa destinée

Partout se manifeste sa volonté de la forme : le visage de l'homme ne reflète aucun mouvement psychique, la fumée qui s'échappe de la pipe se présente sous forme de cinq sphères

"Une culasse de 75 ouverte en plein soleil m'a plus appris que beaucoup de musées du monde ... C'est là que j'ai vraiment senti l'objet"

La partie de cartes 1917

Après une intoxication par les gaz, Léger et retiré du front et entreprend pendant sa convalescence "La partie de cartes"

"Ah, ces gros gars ! J'étais costaud moi aussi, et je n'ai pas eu peur. Je suis devenu camarade avec eux. Je n'ai plus voulu les quitter ... Pendant que les gars jouaient aux cartes ... je les regardais, je faisais des dessins, ... je voulais les saisir"

Feu d'artifice de formes

Quelques soldats assis autour d'une table couverte d'une nappe jaune font une partie de cartes

A gauche et au milieu se tiennent des gradés en uniformes multicolores coiffés de képis et ornés de décorations

Un droite un soldat casqué suit le jeu du regard

C'est la communauté humaine fraternelle dont Léger a fait l'expérience pendant la guerre

Formes froides et métalliques

Les personnages se présentent comme des conglomérats de membres cylindriques et de fragments de membres

Les mains sont des grapins puissants peu faits pour le jeu de cartes

Les joueurs ressemblent à des robots ferraillants revêtus de cuirasses polies dont les contours s'inspirent des formes des pièces d'artillerie

Léger avait à l'esprit "Les joueurs de cartes" de Cézanne

Dans le tableau tout prend une allure objective : l'homme lui-

L'homme devient objet au milieu d'un monde d'objets morts